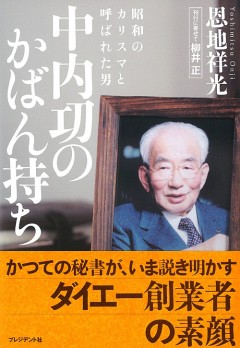

恩地祥光(おんじ・よしみつ)

1954年、大阪市生まれ。77年、ダイエー入社。中内功CEO秘書役・総合企画室長・経営企画本部長などを歴任。入社5年目、26歳のときから“かばん持ち”として4年間、CEOの間近で仕える。その後、専務に就任した長男・中内潤氏の秘書役を経て、経営企画の分野に異動。98年、レコフ入社、2010年より現職。

1954年、大阪市生まれ。77年、ダイエー入社。中内功CEO秘書役・総合企画室長・経営企画本部長などを歴任。入社5年目、26歳のときから“かばん持ち”として4年間、CEOの間近で仕える。その後、専務に就任した長男・中内潤氏の秘書役を経て、経営企画の分野に異動。98年、レコフ入社、2010年より現職。

「日本の流通業を近代化させたのは、中内さんでした。ずっと業界のトップ企業で走り、消費者サイドに立った規制緩和を実現させた。あんな骨のある経営者は、なかなかいません」

スーパースターについて語る野球少年のような純粋な眼差しで、語り始めた。ダイエーの創業者・中内功氏は、戦後日本経済史のなかでも最大級のカリスマであるのは間違いない。カリスマがカリスマとして絶頂だった1980年代前半、4年間にわたりかばん持ち(秘書)で仕えたのが著者である。26歳で着任した当初、「上品で育ちのいい人」との印象を持つ。

「自分を『僕』と言い、私は『君』と呼ばれたから。もっと、怖い人かと想像してました」

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント

(鈴木愛子=撮影)