教育格差は戦後に育ったすべての世代において存在する

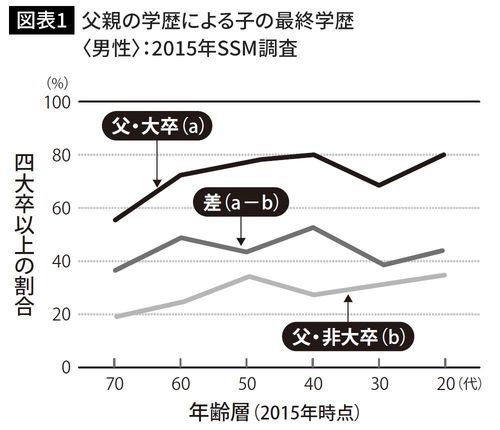

たとえば、図表1にあるように、父親が大学を卒業しているかどうか(父・大卒)という単純な「生まれ」の区分だけでも、本人が大卒になったかという結果に大きな格差があることがわかる。2015年時点の20代男性であれば、父が大卒であると80%が大卒となったが、父が非大卒であると35%に限られる。このような格差の傾向はすべての年齢層で確認できて、2015年時点の70代でも見られる(父・大卒だと56%、父・非大卒だと19%が大卒になった)。「教育格差」は2000年代以降だけの話ではない、本稿の読者全員が育つ過程で存在したのだ。すなわち、「いつの時代にも教育格差があった」、それが戦後日本社会である(女性についても同様。詳しくは拙著『教育格差』〔ちくま新書〕を参照)。

近年話題になっている「子どもの貧困」は「教育格差」の一部であり、経済安定成長期の1970、80年代に15歳であった世代にも存在した。貧困「率」は上昇していてそれ自体注目されるべき点だが、1970、80年代は15歳の人口規模が大きかったので、「子どもの貧困」状態下にある子供の人数はそう変わっていないし、現在貧困下にある子供たちよりも(さらに)物質的に恵まれていなかった。

それにもかかわらず、少なくとも『読売新聞』と『朝日新聞』は2008年になるまで「子どもの貧困」についてほとんど報じていない。このメディアに見過ごされた時期に貧困下で育ったと思われる子供たちの学歴達成は、同時期の他の子供たちと比べると明確に低く、学歴によって処遇が異なる「学歴社会」であることも変わっていない。

「平等」な義務教育は幻想

「いや、義務教育があるじゃないか、機会は全員に与えられているはずだ」、という声もあるかもしれない。確かに、日本の義務教育制度は「平等主義的」として海外の研究者にも評価されてきた。実際のところ、学習指導要領や地方への財政的支援(国庫負担金)などによって、日本のどの地域であっても一定の教育が保障されている。ただ、「生まれ」の影響を打ち消すにはあまりに不十分なのが実態だ。この点を、近年の信頼できるデータで確認しよう。

「国際数学・理科教育動向調査」(TIMSS)の2015年調査の分析結果によれば、小学校入学時点で、親の(短大卒以上の)大卒者数によって児童間に読み書きと算数の基礎学力の格差がある。小学校4年生の算数についても、たとえば、親の大卒者数で児童間に大きな学力格差が存在する(平均50・標準偏差10の国内偏差値でみると、親の大卒者数0~2の順で、各層の平均は46、49、54。偏差値60以上の割合は各層で7%、12%、26%)。