中国のナショナリズム、反日感情と一線を画す

犬養康彦(一九二八~二〇一五)は、五・一五事件(一九三二年)で暗殺された犬養毅の孫だが、毅がアジア主義的立場から中国を支えたように、康彦もまた戦後の日中和解に心を砕いた。呉建民はそこまでたどって、犬養家の人々を日中関係の「井戸を掘った人」だと称えていた。

近年の中国のナショナリズムの台頭と反日感情の高まりに、呉建民は強く懸念を抱き、警鐘を鳴らしていた。習近平時代を生きにくく感じていただろう。惜しくも二〇一六年に交通事故死した。鷹揚な、大人ぶりを感じた一人だった。

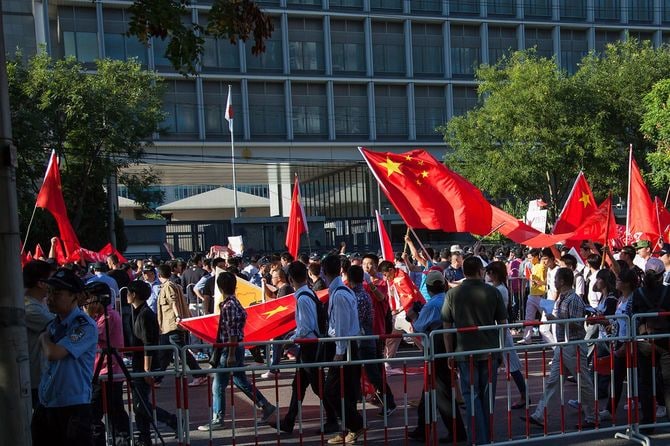

彼だけでない。二〇〇五年に歴史問題や日本の国連安保理常任理事国入りの動きに反発して中国で吹き荒れた反日デモの際には、長年付き合ってきた国際派の中国人ジャーナリストからナショナリズムを煽るような共産党の政策に憤懣やるかたない思いを打ち明けられた。若い世代だが、彼もまた日本では見られない大人の風格を持っていた。習近平時代をどう凌いでいるかと、いつも気になる。

同年代の、やはり国際派のジャーナリストは、海外赴任地でのあるレセプションで互いに夫婦連れで出会ったとき、「自分の娘を日本人学校に入れてほしい。日本語を学びたがっている」と懇願された。手を尽くしてみたが、やはり無理だったので、手ほどきぐらいなら自分の妻ができるということで、わが家に通わせた。

春節など中国の古い祝い事のある度に、そのジャーナリストから家に招かれては、一家総出でつくったごちそうをいただき、歓談した。習近平時代に入り、万一のことを考え、こちらからは連絡をとらないように気をつけている。無事でいるかと気になる。

日本の先達は中国をどう見ていたのか

ジャーナリストとして大半の時を、欧米を駆けめぐって過ごし、忸怩たる思いが残ることは、中国語を学び、中国に分け入ることができなかったことだ。アメリカと中国。この両者の間での葛藤こそが、近代日本の始まりから続く課題である。その葛藤の中で破綻した昭和前期日本において、松本重治はまさに、日中関係とそれを取り囲む国際情勢に真正面から取り組んだ。

その松本の薫陶を受けた元共同通信記者の国際ジャーナリスト松尾文夫(一九三三~二〇一九)は、日米の真の戦後和解を目指しオバマ大統領のヒロシマ献花を提唱して実現させ(二〇一六年五月二十七日)、次に日中和解を志し『アメリカと中国』(岩波書店)という本を著して、八十五歳で逝った。祖父は、二・二六事件(一九三六年)で岡田啓介首相の身代わりとなって殺された義弟の松尾伝蔵退役大佐である。広い意味で、日本の米中との葛藤の犠牲になったといえる。

「米中のつながりは日米よりずっと古く、深い。日本はそれを知らずに道を誤った」。松尾は晩年、繰り返し私に語っていた。遺言のようなものだと思っている。