将軍後継者の母は、女官からお手つきになった「知保の方」

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」(NHK)で徳川家基(演・奥智哉)の死が描かれました。家基(幼名・竹千代)は10代将軍・徳川家治(眞島秀和)の長男です。家基が生まれたのは、宝暦12年(1762)のことでした。

その母は家治の側室・蓮光院(俗名は知保、「べらぼう」では高梨臨が演じる)。お知保の方は、津田宇右衛門信成の娘と言われていますが、一説によると、お知保は信成の養女であり、実家は貧家だったようです。家治付の中臈(女官)となったお知保は、その寵愛を得て家基を産んだのでした。ちなみに将軍・家治の正室は倫子と言いました。

倫子は2024年に放送されたフジテレビのドラマ『大奥』で主人公となっています。倫子を演じたのは「べらぼう」で遊女・瀬川を演じている小芝風花さんです。倫子は元文3年(1738)に閑院宮直仁親王(父は113代・東山天皇)を父として生を受けていますので、天皇の孫ということになります。倫子が家治の正室となったのが寛延2年(1749)のこと。家治と倫子の間には女子が誕生しますが、男子には恵まれませんでした。

【参考記事】10代将軍の正室・倫子は宮家から嫁ぎ34年の生涯を駆け抜けた…夫婦仲良好も側室を拒否できない御台所の苦悩

18歳まで無事に成長した家基が急死するという不幸

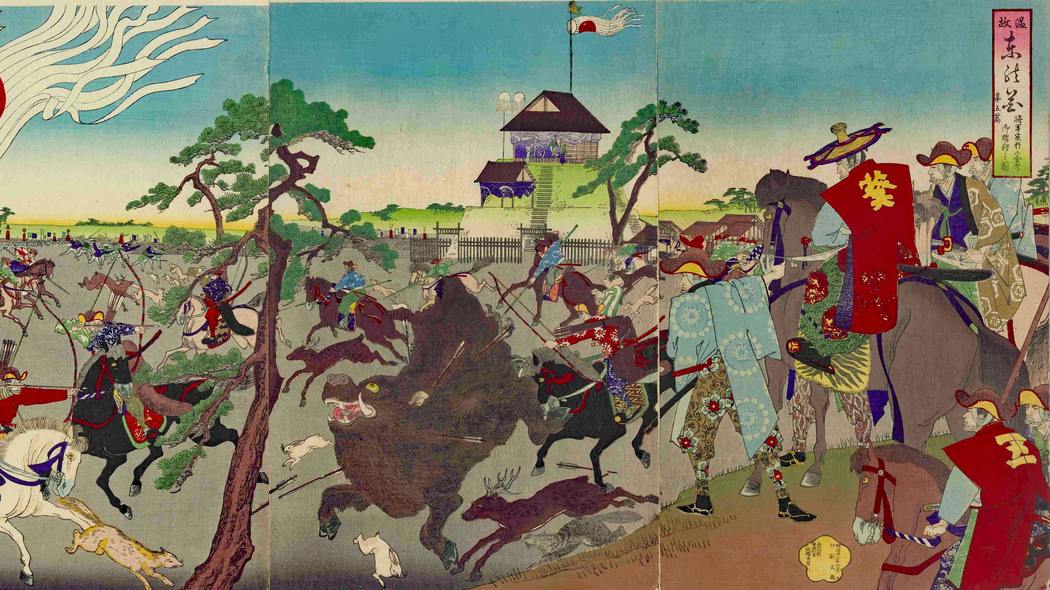

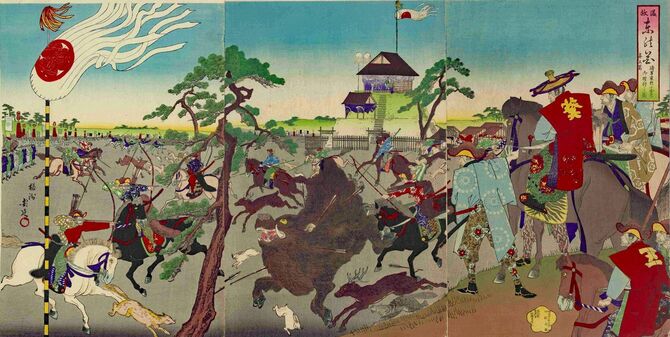

よって、お知保が産んだ家基は倫子の養子となっています。家基は将軍の子に多かったように幼少期に亡くなることなく、順調に成長しますが、安永8年(1779)2月24日、突如としてこの世を去ることになるのです。同年の2月4日、家基は目黒の辺りで「御放鷹」をしています(19世紀に編纂された江戸幕府の公式史書『徳川実紀』)。同月10日には「内外の士」(射手19人)に騎射を命じ、それを観覧しています。

そして同月21日には新井宿の辺りで「鷹狩」を行った家基。その帰途には東海寺(東京都品川区)に立ち寄ります。東海寺は3代将軍・徳川家光により創建された臨済宗寺院です。ところがこの東海寺にて家基は突然、病となってしまいます。よって急ぎ江戸城に帰ることになるのです。家基の病平癒を祈って、早速祈祷が行われました。また溜詰(江戸城に登城した際、黒書院の溜の間に席を与えられた)の大名や高家(朝廷関係の儀式典礼を司った役職)の者たちは出仕して家基の病状・体調を窺います(2月23日)。

翌日(24日)には御三家や「群臣」も出仕して家基の病状を窺いました。家基は前述したように10代将軍・家治の嫡男。家治の後継としていずれは11代将軍となるべき立場でした。その家基の急病に諸大名は色めき立ったのです。しかし、諸大名の心配や祈祷の甲斐なく、家基は数えで18歳の若さで2月24日に死去します。後継者となるべき長男の死は家治に深い悲しみをもたらしました。