現在は長寿の都道府県でも昔はそうではなく、短命であったケースも多い。それはどんな地域なのか。戦前からの約100年間の統計を分析した本川裕さんは「滋賀の男性はバブル期以降、女性は2000年以降に躍進を続け、2020年に男性は長寿1位、女性は2位の地位を手に入れた。かつて1位だった沖縄がすっかり凋落した理由があるように、長寿化・短命化するのには社会的背景がある」という――。

長寿ナンバーワンに躍進した滋賀は以前は短命県だった

先日、この30年間に47都道府県で平均寿命の最長と最短の差が男性で2.3歳、女性で2.9歳拡大したとの慶応義塾大などのチームによる分析結果を報じられ、話題となった。どの地域が長生きか、またどの地域が短命かという点に関する関心は依然高いと考えらえる。

そこで、以前も本欄で取り上げた地域別の平均寿命のランキングやその推移を以前とは異なるグラフで見ながら各地域の特徴をあらためて探ってみよう。

平均寿命(ゼロ歳時の平均余命)は年齢別死亡データから作成される値であり、各地域の健康福祉水準を総合的にあらわす指標として重要である。

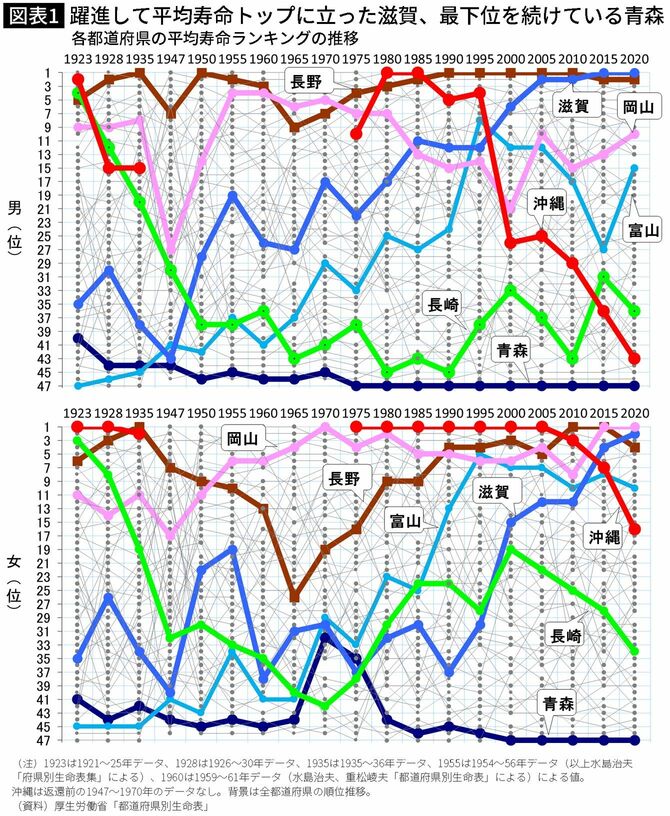

図表1には、ほぼ5年おきの都道府県の全国ランキングの戦前(1923年~)からの変遷について、特徴的な地域をカラーの折れ線グラフで特記するかたちで作成した。原データは厚生労働省の都道府県別生命表である。

まず、長寿命の地域について見てみよう。

直近の最も長寿な県は滋賀であり、男性では2015年、2020年と連続2回で第1位となり、女性は2015年の4位から2020年には2位に躍進している。滋賀は、かつては寿命の長い県ではなかったが、男性はバブル期以降、女性は2000年以降躍進を続け、現在の最長寿県の地位を手に入れている。

2020年の統計データ公表後、長寿県として滋賀の取り組みがテレビでも取り上げられ、喫煙率、飲酒率の低さや運動がさかんといった点が指摘された。

実は、滋賀のほか、福井、富山、石川といった北陸地域、あるいは島根で以前の短寿命から長寿命への似たような躍進が見られる。富山については推移を特記した。

これは気候風土上の不利性が栄養改善などで好転したからだと考えられる。