今後も継続する社会保障負担の問題

医療費の患者負担に天井を設ける「高額療養費制度」について、政府が予定する限度額引き上げへの不安が広がっている。深刻な負担増となる患者団体からの反発を受け、政府は2025年8月から3段階で進める見直しの来年以降分は再検討するが、8月の引き上げ分は予定通り実施すると言っていた。

ところが、本稿アップ直前、高額療養費制度の負担上限額の引上げについて、政府は与野党からさらなる見直しを求める意見が出ていることから、ことし8月の引き上げを見送る方針を固めたと報じられている。夏の参議院選挙を意識しての対処とみられ、いずれ引上げしたいという本心は見え見えだ。

これは医療費の問題だが、同じ時期、与野党協議となった「年収の壁」の一部も社会保険料の支払いの問題である。そして、今後も年金給付の開始年齢を遅らせたり、パート労働者への厚生年金加入の適用拡大をさせたりと国民負担が重くなる方向での施策が続く公算が大きい。

少子高齢化が進む中で、こうした健康・介護保険や公的年金といった社会保障にどんな役割を担わせるべきなのか。社会全体が困難な選択に向き合い、よくよく議論すべき大きなテーマである。その場しのぎでは行き詰まる。

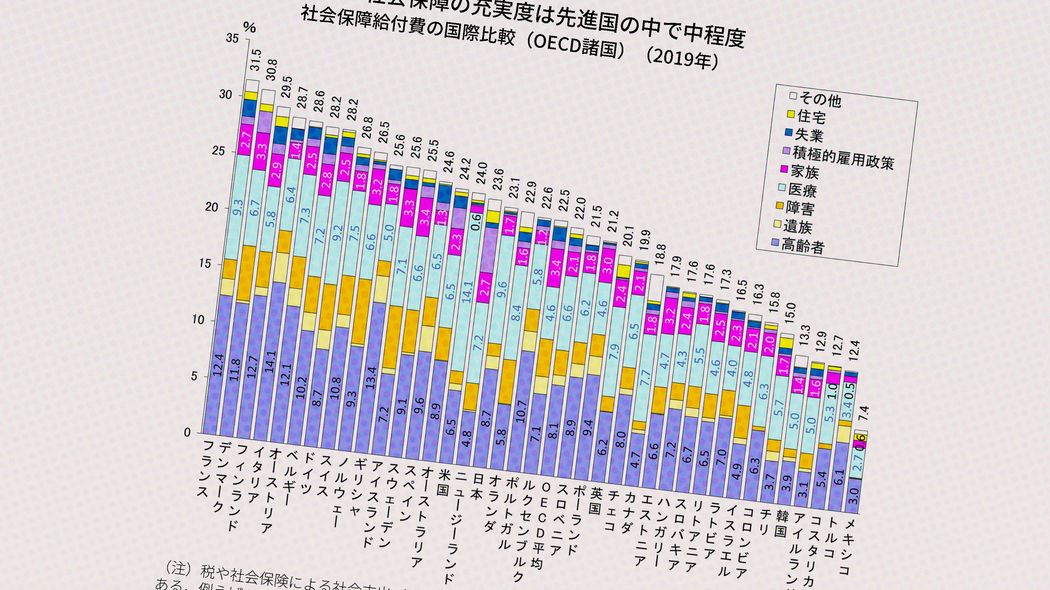

そこで、今回はこうした議論の大前提となる日本の社会保障は世界の中でどの程度充実しているのか、あるいは言い方をかえると、国にとってどの程度の負担となっているかという点についてデータで確認してみよう。

社会保障の充実度・負担度を調べる

高福祉高負担、中福祉中負担といった用語が新聞などでよく出てくるが、社会における福祉の高低を測る主要なものさしが社会保障給付費である。社会保障は税金や保険料(雇用、年金、医療、介護など)でまかなわれているが、収入面からではなく、国からの支出面から測った指標が社会保障給付費である。

各国の社会保障給付費を比較するためには同一基準でデータを整備しなければならない。この目的でOECDが社会支出データベースSocial Expenditure Databaseを作成している。

ここでいう社会支出はかつての日本の社会保障給付費(社会保障・人口問題研究所で集計)より広く支出をとらえており、施設整備費など直接個人に給付されない費用まで含まれている。社会支出は公的支出と義務的私的支出に分けられるが、後者はごく一部である。

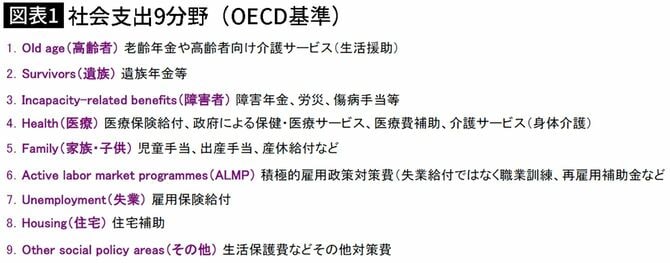

図表1では社会支出の各分野の内容を例示した。