※本稿は、野地秩嘉『伊藤忠 商人の心得』(新潮新書)の一部を再編集したものです。

社員のやる気を引き出したいなら給料を上げよ

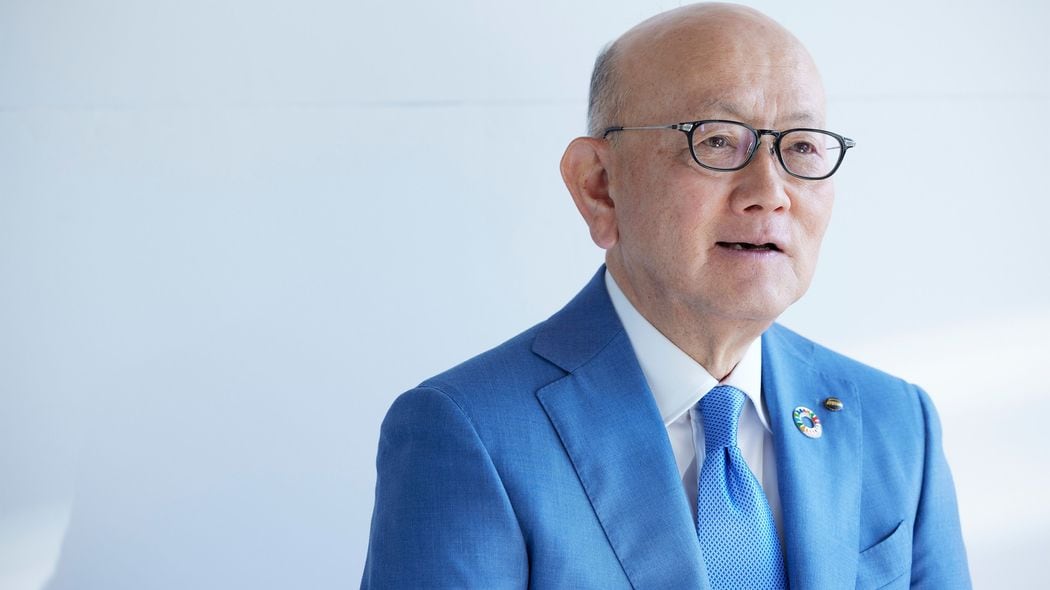

日本、日本企業を成長させるのに必要なのはなんといっても人材だ。商人経営者の岡藤は「優秀な人材を海外企業に奪われないようにする」ことが重要と言っている。

「先ず隗より始めよ」で伊藤忠は賃金を上げてきた。

彼は社長に就任してすぐに報酬体系を見直している。「ひとりひとりの社員を元気にする」ため、それまで「組織」「個人」「全社」の業績に連動する形で決めていた報酬体系から、「組織業績」の要素を取り去った。理由は次のようなものだ。

当時の報酬体系ではたとえ新入社員であっても、業績好調な組織に入ることさえできれば、高い報酬を得ることができた。しかし、それはフェアとは言えない。なんといっても業績の基盤を確立したのは新入社員ではなく、組織の先輩たちなのだから。たまたま好業績の部門に配属されたから高い報酬が手に入るのでは、全社員の士気を高めることにつながらない。

確かに組織連動型の報酬体系は部門間の競争意識を高めることができる。一方で、部門間の業績に開きが出ると、儲かっている部門とそうでない部門の社員のやる気に差が出てしまう。そして、組織業績を偏重すると強調されていたら、苦戦している部門を志望する社員はいなくなる。そこで岡藤は報酬体系を変えた。

給与は、「正論」だけでは解決できない

「社内から反対の声もあったのだが、思い切って変えた。その結果、これまで業績があまり上がらなかった部門の人間も頑張り出した」

社員のやる気を引き出すには労働環境の整備もさることながら、やはり報酬を引き上げることがいちばんなのである。

2024年の秋にも岡藤は社員の報酬を引き上げる決断をした。

「僕は三井物産、三菱商事の財閥系商社と遜色ない給料を払うのが重要と思ってきた。だから、財閥系商社に負けないように配慮してきた。少し前までは伊藤忠がトップだったが、三菱、三井が給料を上げたので三番手になってしまった。

人事が何とかしてくれと言ってきた。『伊藤忠は就職の人気ランキングでトップを続けている。学生は総合商社の平均年収の額を見ています。何とかしてください、会長。給料を上げたいです』と。

人事は学生たちが三菱、三井に流れてしまい、伊藤忠には来なくなるというんや。人事には最初、『本来は平均年収を上げなくとも優秀な人間を採用するのが人事の仕事と違うんか』と正論で返したけど、正論だけでは解決できないなとは僕もわかっていた」