日常茶飯事だった残虐な刑罰

ヨーロッパの歴史における大きな謎の1つは、身体刑の消滅です。

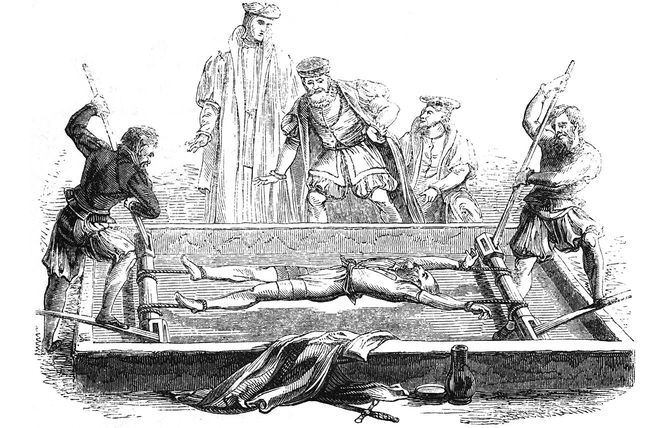

前近代の世界では、ヨーロッパにかぎらず世界のどこでも残虐な刑罰が当たり前に存在しました。罪人の手足の骨を鉄棒で叩いて粉砕し、ぐにゃぐにゃになった腕で体を車輪に括り付けて、腹を引き裂いて内臓を露出させ、ゆっくりと時間をかけて殺害する。

あるいは、手首や足首を縛った縄を、数頭のウマで別々の方向に引っ張って八つ裂きにする――。そんなB級ホラー映画も裸足で逃げ出すような血みどろの拷問と身体刑が執行されていたのです。日本の歴史を振り返れば「石抱」や「鋸挽き」が有名でしょう。

ヨーロッパでは18世紀半ばまで、こうした身体刑が日常茶飯事でした。退屈しのぎに集まった野次馬たちは、囚人の悲鳴やうめき声に喜び、死刑執行人の一挙手一投足に歓声を上げ、囚人が苦しみの末にこと切れると拍手喝采しました。

罰は“社会からの隔離”へと変わった

ところが、こうした身体刑はわずか半世紀ほどで姿を消します。

フランスでは早くも1791年に、公衆の面前で謝罪する「加辱刑」が廃止され、短期間の復活を経て1830年には完全になくなりました。他の欧米諸国も同様で、遅くとも19世紀の半ばまでには、このような身体刑は行われなくなりました。刑罰の対象は「身体」ではなく「精神」となり、刑務所に収監して一般社会から隔離するという方向に切り替わったのです。

1975年にフランスの哲学者ミシェル・フーコーが著した『監獄の誕生』は、この謎に挑む書籍です。

当時のフランスの人文学者たちの間では難解で読みにくい文体が好まれていたようで、この本も決して明快とは言えない文章で書かれています。が、どうにか私なりに解釈して要約すると、身体刑が消失した理由は権力者たちの支配の方法がより巧みになったからだ、とフーコーは言いたいようです。被支配者側に「支配されている」と感じさせないままに支配する、そんな賢い方法を世の権力者たちが身に着けた結果、身体刑は消えていった――。

(この解釈が正しいとして)フーコーの見方も、一面の真実を捉えているのでしょう。