30年間放置された「130万円の壁」を見直したほうがいい

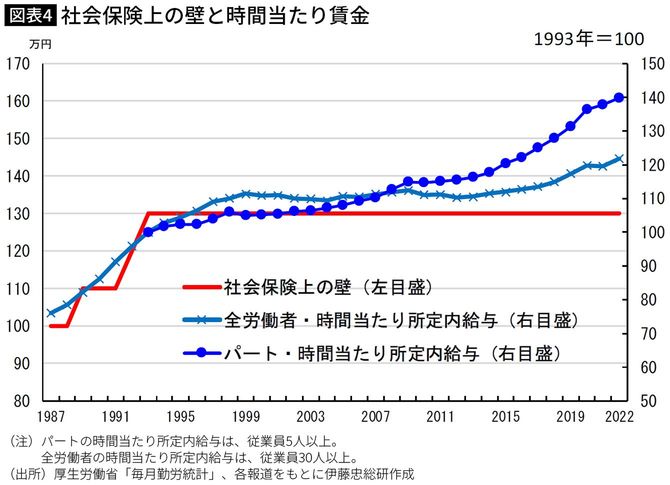

実は、社会保険上の壁である「130万円の壁」は、1993年までは段階的に引き上げられてきた。

1977年から1986年までは所得税に応じて改定され、1977年に70万円、1981年に80万円、1984年に90万円と引き上げられた。その後、1987年からは所得税との連動をやめ、収入の伸びに応じた改定となり、1987年に100万円、1989年に110万円、1992年に120万円、1993年に130万円となった。

しかし、1994年以降、壁の水準は「130万円」から一度も見直しされていない。

この間、賃金は大幅に上昇している。「毎月勤労統計」によると、時間当たりの所定内給与は、一般労働者とパートタイム労働者を合わせた全労働者では、1994年から2023年にかけて約1.2倍、パートタイム労働者のみでは約1.4倍に上昇している(図表4)。

仮に、「年収の壁」がパートタイム労働者の賃金上昇に応じて引き上げられてきたとすれば、壁は「130万円」から「187万円」に上昇していたことになる。

「187万円」への引き上げが人手不足、景気対策になる

厚生労働省によると、1994年以降、「130万円の壁」が引き上げられてこなかったのは、賃金の上昇が止まったからだとしている。確かに、パートタイム労働者の賃金は、2005年頃までほぼ横ばいとなっていた。しかし、その後は、労働需給を反映して賃金が上昇しているにもかかわらず、壁は引き上げられていない。

「年収の壁」を賃金の上昇に応じて「130万円」から「187万円」に引き上げれば、就業調整をしているパートタイム労働者445万人の労働時間は、現在の1日当たり4.0時間から最大で6.1時間まで増加し、労働投入量(労働者数×労働時間)は最大で全体の2.1%程度増加する。

当社の試算では、実質GDPの成長率1%に対して労働投入量は0.59%必要なため、今後景気の回復が進めば、人手不足が一段と加速することが予想される。仮に、壁を「187万円」に引き上げれば、労働投入量は最大で2.1%拡大することから、今後1%程度の成長率が2年程度続いたとしても、労働力不足が成長を妨げることは避けられるだろう。

年間64.5万円の所得が増える

内閣府が6月10日に発表した2024年1~3月期のGDP2次速報値によると、実質GDPの成長率(季節調整済値)は、前期比▲0.5%と2四半期ぶりのマイナス成長となった。個人消費の落ち込みによる影響が大きく、大手自動車メーカーの出荷停止によって自動車販売が減少したほか、物価上昇を受けて節約志向が高まり、食料品を中心とした非耐久財で減少が続いた。