「年収の壁」が所得減・人手不足を招いている

パートタイム労働者の労働時間が減少し、人手不足が加速する一因となっている。厚生労働省の「毎月勤労統計」によると、労働時間は月96時間から81時間に減少、1日当たりでみれば4.8時間から4.0時間に減少した。

この背景には、パートタイム労働者が「年収の壁」を意識して、労働時間を抑制していることがある。パートタイム労働者の時間当たり賃金は、2005年1月の955円から2024年の3月には1326円と39%上昇した。一方、労働時間が減少しているため、年収ベースでみれば110万円から129万円と17%の上昇にとどまっている。

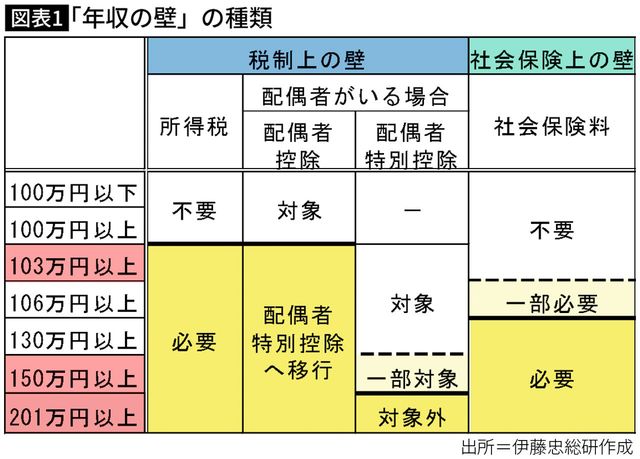

「年収の壁」とは、パートタイム労働者やアルバイトの年間収入が一定の金額を超えると、税金の支払いや社会保険料の負担が発生する年収の水準のことである。この年収の水準には、「103万円」「106万円」「130万円」「150万円」「201万円」があり、税金の支払いが発生する「税制上の壁」と社会保険料の負担が発生する「社会保険上の壁」に分けられる(図表1)。

このうち、「税制上の壁」には、所得税の負担が発生する「103万円の壁」や、配偶者がいる場合には配偶者特別控除の減額が始まる「150万円の壁」、配偶者特別控除がゼロになる「201万円の壁」がある。

また、社会保険料の負担が生じる「社会保険上の壁」には、配偶者の扶養から外れて社会保険に加入しなければならない「106万円の壁」や「130万円の壁」がある。

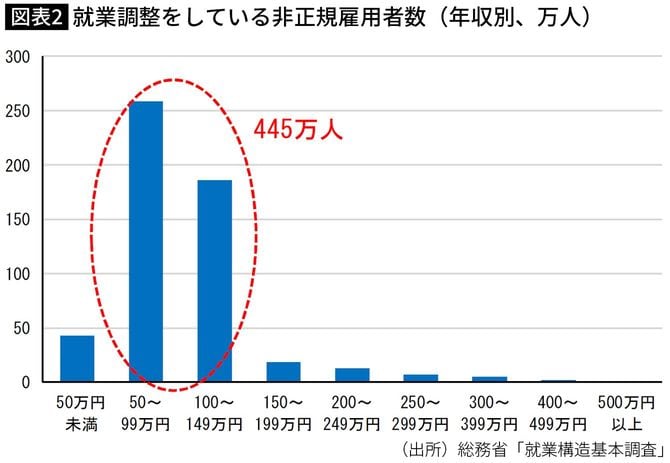

約445万人が就業調整をしている

総務省が5年おきに公表している「就業構造基本調査」では、「収入を一定の金額以下に抑えるために就業時間や日数を調整しているのか」との質問があり、就業調整をしている非正規雇用者(パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託の合計)の人数を把握することができる。

最新の2022年調査によると(図表2)、非正規雇用者2111万人のうち就業調整をしている人数は537万人となっている。年収別では、「50万~99万円」と「100万~149万円」の区分で突出して多く、これらの区分で合計445万人、つまり、非正規雇用者の約21%が「103万円」「106万円」「130万円」の「年収の壁」を意識して労働調整をしていることが分かる。