※本稿は、山下東子『新さかなの経済学 漁業のアポリア』(日本評論社)の一部を再編集したものです。

消費量ナンバーワン、日本人はサケが好きすぎる?

消費者の魚離れが進むなか、サケは健闘している主要な食材である。生鮮サケと塩サケを合わせると、1人当たり年間購入数量・金額は2023年3.3kg/7282円と魚介類の中では最大品目である。特に生食商材となってから消費が伸びた。日本全体では2023年の国内消費量が29万トン、自給率が35%で、魚介類全体の自給率(54%)より低いのは、サケが好まれすぎて国内供給が追い付いていないせいでもある。

サケは天然漁獲、養殖生産、輸出、輸入、漁場も海面、内水面と漁業統計ジャンルのすべてにお目見えするが、このような例は珍しい。人気の釣り種目でもあり、イクラも採れる。日本で獲れる天然のサケは生食できないが、輸入される養殖サーモンは生食でき、どちらも日本人の食生活にすっかりなじんでいる。

日本の天然資源、アキサケの一生で学ぶサーモンの習性

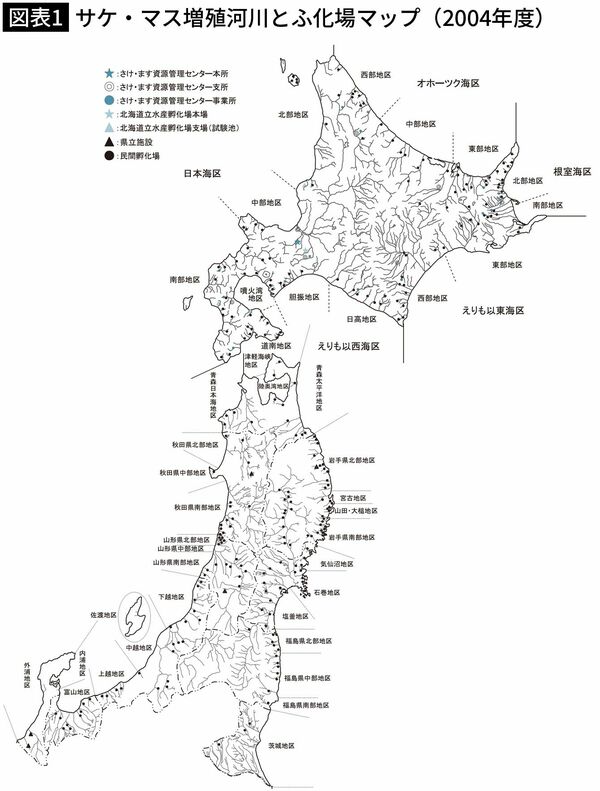

関西から上京してすぐの頃は、秋になるとスーパーでのぼりまで立てて「秋鮭」というものが売り出されるのを筆者は物珍しく思ったものだ。アキサケ(秋鮭)とは、産卵のため日本の河川を遡上してくるシロサケを指す。秋に遡上するのでアキサケと言う。身肉を食べるよりイクラを採るのが主目的な面もある。図表1はサケの増殖河川を示している。太平洋では茨城県以北、日本海では石川県以北の、少なくとも261の河川にサケが遡上しており、東日本がいかにサケの恵みに満たされているかが実感できる。

シロサケの一生を簡単におさらいしておこう。9月〜12月、シロサケが河川で産卵・放精すると、親はそのまま息絶える。やがて卵がかえって稚魚となり、3〜4カ月を川で過ごした後、春先に雪解け水とともに川を下る。河口付近にさらに2〜3カ月滞在した後外洋に出て、オホーツク海からアラスカ湾までの北緯高緯度地域で索餌・回遊しながら2〜8年を過ごす。9月〜12月に産まれた川、すなわち母川へ回帰し、産卵・放精し、息絶える。

母川への回帰時期は産まれて4年後が最も多い。物理的には外洋を回遊中に漁獲することができ、かつて日本でも北洋さけ・ます漁業が盛んに行われていたが、サケ資源は回帰する沿岸国のものであるという「母川国主義」が海洋秩序となったため、制度上、回遊中に漁獲することはできなくなった。