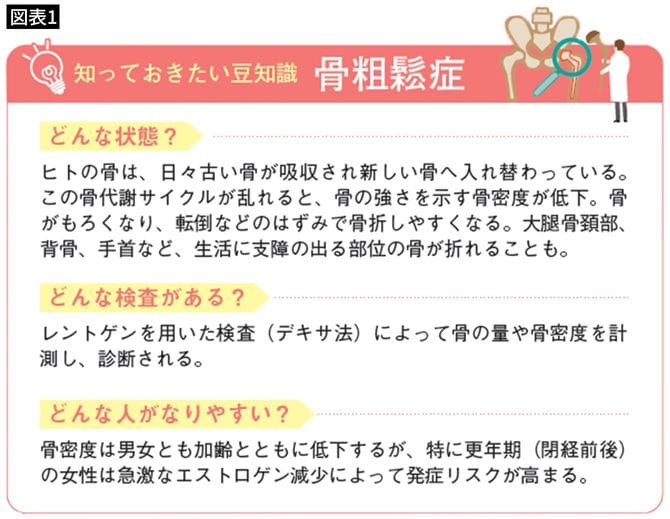

医師が「女性は50歳前後で骨密度検査を」と勧めるワケ

この骨粗鬆症の予防には骨吸収を抑制し骨形成を促す薬剤治療がある。しかし、急激に減ってしまった骨量を取り戻すことは難しい。

「残念ながら80歳くらいから治療をしたとしても、骨は急に作られるわけじゃない。女性は更年期を迎える50歳前後で一度、骨密度検査を受けることをおすすめします」

更年期障害の治療には、閉経によって減少したエストロゲンを補うホルモン補充療法(HRT)がある。

ここから先は無料会員限定です。

無料会員登録で今すぐ全文が読めます。

プレジデントオンライン無料会員の4つの特典

- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信

- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能

- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能

- 記事をブックマーク可能