※本稿は、鳥取大学医学部附属病院広報誌『カニジル 16杯目』の一部を再編集したものです。

更年期を迎えるとエストロゲンが急激に減少し起こること

そもそも更年期障害とは何か――。

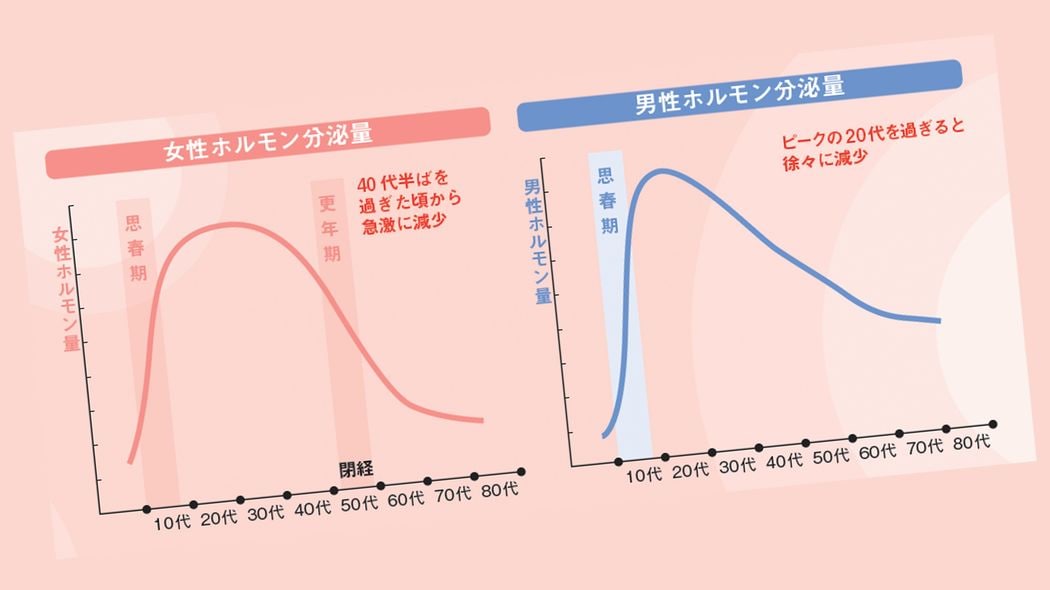

女性ホルモンの分泌が始まると月経が始まる。ホルモン分泌は20歳頃にピークを迎え、20~30代で安定する。その後、40代半ばを過ぎた頃から急激に分泌量が減少、月経周期や経血量が不安定になり、やがて閉経を迎える。

更年期障害とは、すなわち卵巣機能の低下による性ホルモンの減少が心身に及ぼす様々な症状である。

卵巣から分泌される女性ホルモンには、「エストロゲン」と「プロゲステロン」の2種類がある。前者のエストロゲンは女性にとって最も重要なホルモンであり、自律神経を整える、肌や髪のツヤの維持、血圧を下げる、コレステロール値の調整、骨の形成を促すといった役割がある。

この骨の形成にまつわるエストロゲンが、「更年期」と「健康寿命」について考えるうえで重要なポイントとなる。骨粗鬆症である。

「現代の日本では普通に食べていれば、カルシウム不足になんかなりません。エストロゲンの急激な減少の方が影響は大きいです」と言うのは、とりだい病院女性診療科の谷口文紀教授だ。

我々の体内では、古くなった骨を分解する「破骨細胞」と新しい骨を作る「骨芽細胞」の代謝サイクルで日々新しい骨へと入れ替わっている。

この破骨細胞の働きをコントロールする役割を担うエストロゲンが、更年期を迎えると急激に減少していく。骨吸収のスピードが骨形成を上回ると、骨密度の低下へとつながるのだ。

「骨粗鬆症で骨折が起こりやすい部位の1つが大腿骨頚部です。この骨は脚の付け根、股関節からすぐのところにあります。転倒などのふとした弾みで折れてしまうと立つことも歩くこともできない。老年期であれば、動けない期間で運動機能の低下が進み、寝たきりになってしまう」