教員の部活動の自腹を保護者が支持している可能性も

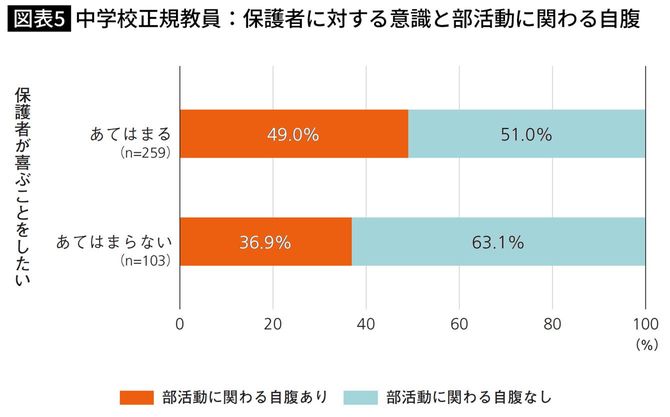

さらには、「保護者が喜ぶことをしたい」という考え方をもっている教員ほど部活動に関わる自腹を行っている傾向がある。「保護者が喜ぶことをしたい」と思っている教員の49.0%(259人中127人)が部活動に関わる自腹がある一方で、思っていない教員の場合は自腹があったのは36.9%(103人中38人)だった(図表5)。

部活動に関わる自腹が、教員本人が使う衣類や道具だけではなく、練習試合や大会などに伴う交通費や宿泊費、子どもたちにふるまう飲食費なども含んでいるという事実から考えると、自腹をしてでも部の活動を実施し、ときには子どもたちにも還元することで、喜ぶ保護者がいる、という背景もありそうだ(※5)。

ここでは、教員が自主的に、もしくは教員が受動的に自腹を切る状況を、部活動に関しては保護者が一定の支持をしている可能性が浮上してくる。

先の「経済的に豊かな家庭が多い」に「あてはまる」と回答する教員ほど部活動に関する自腹をしている、ということと合わせると、経済的に豊かな家庭の多い地域の中学校では、活発な部活動をしてくれる部活動の顧問が喜ばれ、そうしたことを肯定的に捉える教員が、部活動に関わる自腹をしているのだろう。やはり、この2点は部活動に関わる自腹を促進しているといえるのではないか。

※5 内田良「統計から見る部活動指導者の意識」東海体育学会『スポーツ健康科学研究』44号、2022年(1-9頁)は、運動部活動の顧問教員への意識調査と実際の部活動の時間とを調査した上で、「休日において、保護者からの期待と立会時間の長さとの関係性が顕著である」ことを明らかにしている。その上で、「管理職や同僚といった身近な学校内の関係者ではなく、学校外の保護者からの期待を強く認識しながら長時間にわたる練習がくり広げられている」としているが、このことは、保護者の支持を背景に休日を長時間部活動に費やす傾向があるということである。その結果、部活動に費やす経済的負担、すなわち自腹も拡大するという関係がうかがえる。