「Apple II」のパンフレットを翻訳

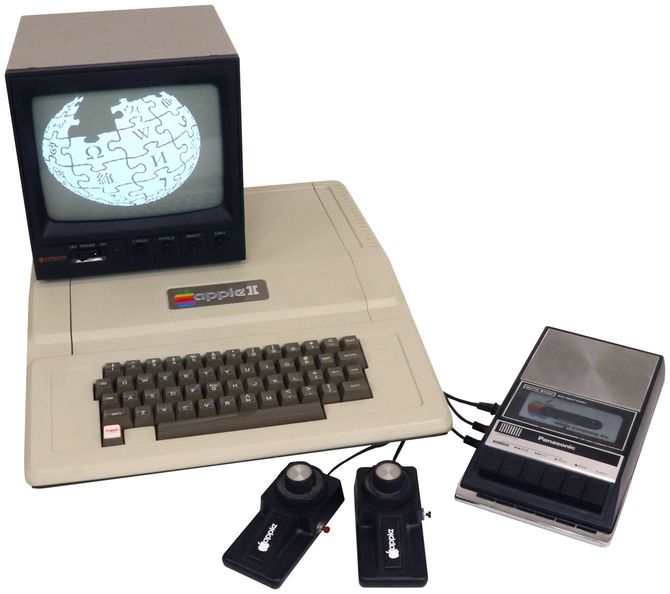

もう一つ忘れがたい仕事は、ある電機メーカーから来た「パーソナルコンピュータ」のパンフレットの翻訳でした。それまでコンピュータと言えばIBMの中枢統御型の機械でしたけれど、スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックという二人の若者が「個人用のコンピュータ」というまったく新しいアイディアを提示してきました。彼らの新製品Apple IIの日本発売のためのパンフレットを僕たちの会社が受注して、僕が訳したのです。

二人の出世譚を読みながら「世の中はすごい勢いで変わりつつあるなあ」と胸を時めかせたのを覚えています。でも、Apple IIのパンフレットの翻訳をうちみたいな零細企業に丸投げしてくるということは、発売元の日本の電機メーカーも「海のものとも山のものともつかない商品だから、たまたま売れたら儲けもの」くらいに思っていたんでしょう。

「先端的な活動」ほど下請けに丸投げ

そういう時代だったんです。社会に「勢いがある」時は、入ってくる仕事量が処理能力を超えてオーバーフローするので、「猫の手も借りたい」ということになって、どこの馬の骨ともわからない若者でも、もののはずみで先端的な活動にコミットしてしまうことがあるのです(バイトの古谷さんが細野さんの対応をしなければならなかったというのは、これと同じ話ですよね。「猫の手」「馬の骨」とはあまりに失礼な書き方ですが)。

むしろそういう「なんだかわからない先端的な活動」にかかわる仕事の方がむしろ外注されやすかったように思います。正社員たちは確実に金が儲かるビジネスを優先しますし、ルーティンワークで消耗しているから、「なんだかよくわからない、海外から来た仕事」については「面倒だから、下請けに丸投げしちゃえ」ということになった。たぶん、そうだと思います。