次々と高層ビルを生んだ「シカゴ派」

プルマン工業都市はシカゴ郊外での試みでしたが、シカゴそのものは、この頃から米国建築文化の中心地として注目される街となっていきました。

ひとつのきっかけとなったのは、1871年10月に起きたシカゴ大火。

残念な出来事ではありますが、大きな火災を契機に都市が新しくなることはよくあります。たとえば東京の銀座煉瓦街は、1872年(明治5年)に起きた銀座大火の後、燃えにくい都市になるべくつくられたものでした(それも関東大震災で焼失してしまいましたが)。その前年に大火を経験したシカゴも、耐火構造の建物につくり替えられていきました。

また、経済発展によって人口が増え、オフィス需要も高まってくると、かぎりある地面により多くの空間をつくるために、高層ビルが必要になります。郊外につくられたプルマン工業都市はいわば「横」への展開ですが、こちらは「上」に伸ばしていく。

それまでニューヨークではせいぜい5階建てのビルしかありませんでしたが、シカゴでは10階以上の高層オフィスビルが次々と建てられました。鉄骨構造やエレベーターの進歩によって、技術的にもそれが可能になっていたわけです。

鉄骨、エレベーター、頑丈な外壁…

この本でも見てきたとおり、ギリシャ・ローマ以来、西洋建築の主役は神殿、教会、宮殿、博物館、図書館といった公共的な建物でした。

しかしシカゴの高層建築は、オフィスビルが主役。それ以来、今日にいたるまで高層オフィスビルは建築家にとって重要なテーマのひとつとなっています。その意味で、商業都市シカゴは西洋建築史にひとつの新しい潮流を生んだといえるのではないでしょうか。そこで活躍した建築家たちは「シカゴ派」とも呼ばれています。

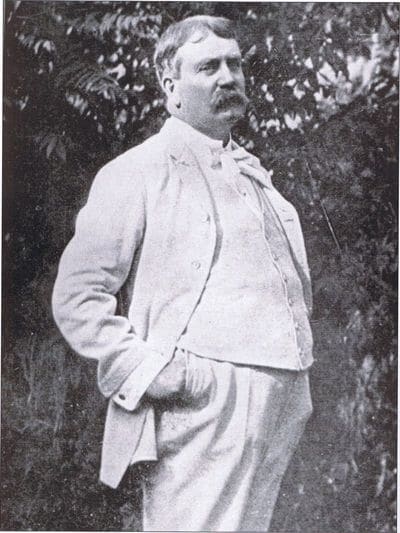

そんなシカゴの高層オフィスビルの中でもよく知られているのが、この時代の米国を代表する建築家のひとりであるダニエル・バーナム(1846~1912)が手がけた「リライアンス・ビル」(1895年完成)です。バーナムは、1893年のシカゴ万博でも総指揮者を務めました。

リライアンス・ビルは14階建て。鉄骨の芯を上から下までジャングルジムのように張り巡らせた構造になっています。広く取られた窓を含めて、外壁構造が薄いのも従来のビルとの大きな違い。高層ビルは風圧に耐える頑健さが必要ですが、さまざまな技術の進歩によって、軽い外壁でもそれが可能になりました。