建築の「用」を支えたエレベーター

また、300メートルもの塔を建てるには、それとは別の技術革新も必要でした。「エレベーター」です。これがなければよほど体力と根性のある人しか上まで行けず、建築に欠かせない「用・強・美」の「用」が成り立ちません。

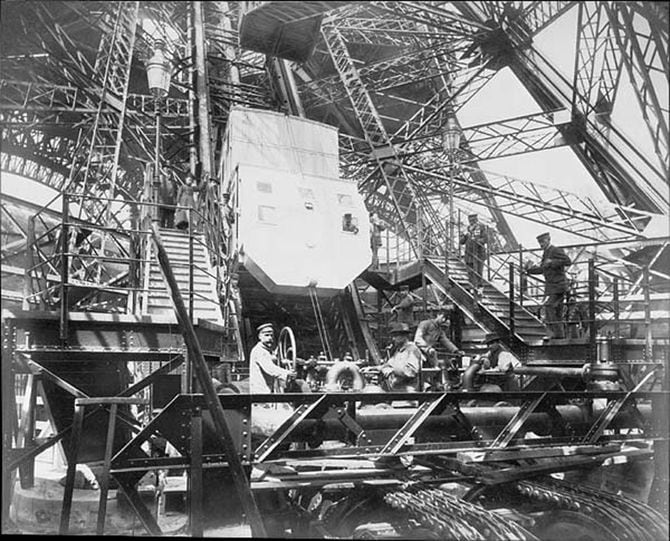

ロープや滑車を使う人力エレベーターは、ギリシャ・ローマ時代から使われていました。19世紀初頭には、水圧を利用するエレベーターが登場します。エッフェル塔で採用されたのは、この水圧式エレベーターです。

しかし1853年のニューヨーク万博では、蒸気式エレベーターが発表されていました。その後も技術革新は続き、パリ万博と同じ1889年には米国のオーチス社が電動式エレベーターを開発。ニューヨークのビルに世界で初めて採用されています。

頑丈な素材やエレベーターのおかげで高い塔の建設が可能になったわけですが、当時の人々にとって地上300メートルという高さは恐怖心を抱かせるものだったでしょう。

倒れるかもしれないと不安視されていた…

そのため、これを設計した土木技師ギュスターヴ・エッフェル(1832~1923)はパリ万博が開催されているあいだ、ずっとエッフェル塔の最上階に設えた事務所にいました。

「これは絶対に倒れないから自分は安心してここにいるんだ」というメッセージを発したわけです。いまでもそこにはエッフェルの蝋人形が置かれているので、ご覧になったことのある人も多いでしょう。

また、このパリ万博では、エッフェル塔のほかにもうひとつ、驚くべき構造の巨大建築物がつくられました。サイズは、高さ45メートル、長さ400メートル、幅115メートルの丸天井の広大な空間を柱なしでつくった「機械館(ラ・ギャレリー・デ・マシーン)」です。

設計はこの巨大な鉄とガラスの建築を実現し有名になったフェルディナン・デュテール(1845~1906)です。

アーチが自立型なので柱なしで天井を支えられるわけですが、幅115メートルの両端から伸びる鉄骨を崩れないように真ん中で組むのは容易ではありません。専門的な説明は省きますが、荷重を分散させるためにさまざまな新しい工法が開発されました。