「反・学問のすゝめ」

「公共助成の教育」は、読み書き算盤の初歩といった犯罪防止に寄与する「最下等」のものに限定し、それすらも現時においては義務教育として行うべきではない(「公共の教育」)。

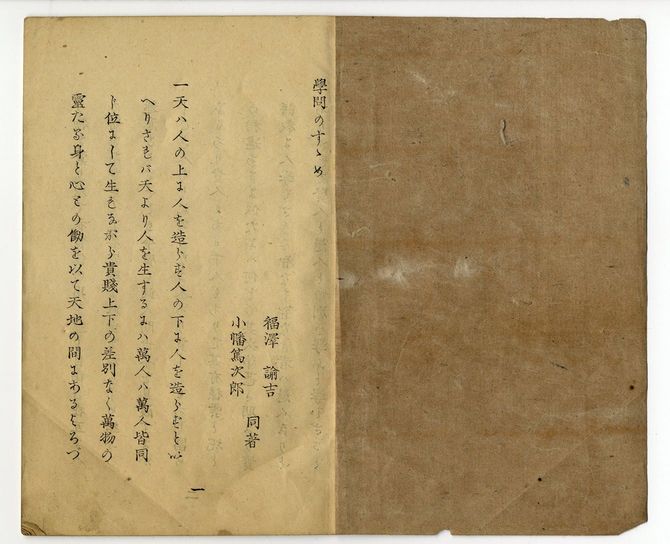

これは、『学問のすゝめ』初編(1872年)で、読み書き算盤から地理学、究理学(物理学)、歴史、経済学にいたる「実学」の意味を説いた姿とはかけ離れている。もはや「反・学問のすゝめ」といってよい。

福澤は、教育と社会不安との関係をかなり長期的な視野で捉えていたようである。三男の三八によれば、ちょうどこの時期、福澤は共産主義への懸念を周囲に語り出したという。まだ共産主義というものが存在していることすら一般に知られていない時代である。

さらに日清戦争後には、「学問知識の進むに従いこの状態に満足せず不平が起ってくる。その不平は共産主義の形で現れる」と語り、政府と共産主義者の対立が長く続くことを予言したという。

注目すべきは、この共産主義の震源地になるのは帝国大学だと予測していたことである。

ある者が「若し真先に立って共産主義を唱える学校が日本にあるとすれば、それは慶応義塾でしょう」と尋ねたところ、福澤は「それは違う。将来真先に立って共産主義を唱える学校は政府の学校・帝国大学(今の東大の前身)に決りきっている。今に見ろ、この学校が共産主義の根強い根拠になり、学生は勿論教授の間にも共産主義を沢山出し政府は非常に困るに相違ない」と答えた(福沢先生研究会編『父諭吉を語る』)。

この晩年の談話が真実だとすれば、のちのマルクス主義の時代に帝大関係者が果たす役割までも予感していたことになる。

少なくとも、知識が人々に不満を自覚させ、増幅させるメカニズムの中に共産主義思想が入りこんできた場合を想定していたことは間違いないだろう。

* * * * * * * * * * * * *

このように、『「反・東大」の思想史』には、政府の優遇を受ける官学と対抗していく中で、福澤諭吉の思想が激しく揺れ動く様子が描かれている。

しかし、「時に極端に振れながらも、福澤は一貫して『官尊民卑』の打破を訴え、『民』のレベルを引き上げることに尽力しました。日本の近代化において、福澤と慶應義塾が果たした役割は非常に大きいものがあります」と尾原教授は総括している。