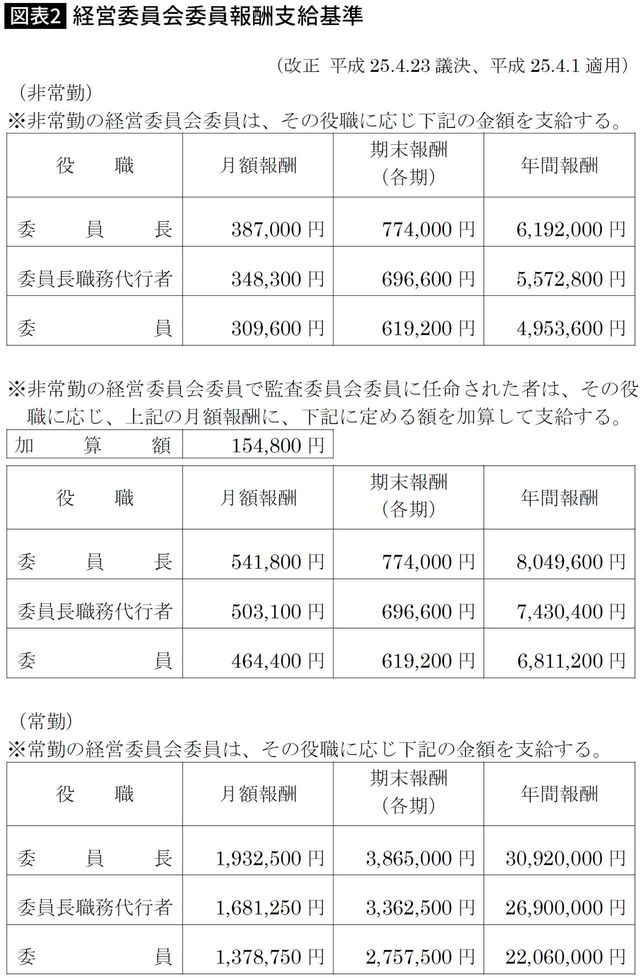

現在、常勤は委員1人だけで、委員長はじめ全国に散らばる11人は、いずれも非常勤。大学教授などの有識者や財界人が大半を占める。月2回程度開かれる委員会に出席することが主たる業務で、報酬は、委員長が年間約620万円、委員は約500万円(常勤の場合は委員で約2200万円)。委員会に出席するごとに、委員は20万円超の高額収入を得られる計算になる(もちろん財源は受信料)。厚遇されているのは、それだけ重責を担っているとの前提がある。

だが、経営委員としての役割の重みと、選任されたメンバーの意識や実績にギャップがあることが、以前から指摘されてきた。

3月1日付けで4人が任命(新任2人、再任2人)され、古賀氏は新たに任命された2人のうちの1人で、互選でいきなり委員長に就任した。

委員長を4年余り務めた森下氏は、経営委員を3期9年も務めており、NHKの経営課題を熟知したうえで就任したが、結果として放送法もまともに理解していなかったことを露呈してしまった。

それだけに、経営委員の経験がまったくなく、NHKが抱えるさまざまな問題と直接向き合ってきたこともない古賀委員長が、にわか勉強で難局に対処するのは容易ではない。時折、NHK官僚の説明や報告を聴きかじるだけで、はたして委員長としての重責をまっとうできるだろうか。

古賀委員長は、就任後の記者会見で、経営委員長を引き受けた理由を問われ、「お礼奉公のつもり。自分が真ん中に立ってどうのこうのというよりは、この国の将来にいささかなりとも貢献できたら」と、早々に「リーダーシップ放棄宣言」をしてしまった。巨大NHKのトップとしての自覚が欠けていると言わざるを得ない。これでは、先が思いやられるというものだ。

歴代の経営委員長は財界出身者ばかり

経営委の業績をチェックするうえで、歴代の経営委員長を森下氏から遡ってみる(カッコ内は出身と就任時期)。

・石原進(JR九州、2016.6)

・浜田健一郎(全日空、2012.9)

・數土文夫(JFE、2011.4)

・小丸成洋(福山通運、2008.12)

・古森重隆(富士フイルム、2007.6)

・石原邦夫(東京海上、2004.12)

・須田寛(JR東海、1998.6)

・小林庄一郎(関西電力、1992.12)

・竹見淳一(日本ガイシ、1990.12)

ズラリと財界出身者が並ぶ。これらを見れば、経営委員長は、功なり名を遂げた人たちの箔付けポストのように見える。竹見氏以前には、新聞社のOBが名を連ねている時代もあったが、いつのまにか財界人ポストになってしまった。