藤原実資の妻の出産が遅れ、晴明が「解除」の儀礼を行った

たとえばこんな例がある。晴明が生まれる以前の時代、延喜3年(903)のこと。醍醐天皇の女御・穏子の出産が遅れたので占ったところ、殿舎の板敷きの下で白髪の老女が折れた梓弓を使って「厭魅」をしていたことが発覚した。梓弓とは、死霊降ろしなどで使うシャーマニックな呪具。厭魅とはヒトカタなどを使う呪詛法のことだ。出産が遅れたときに晴明が行った「解除」も、こうした呪詛への対処、祓えと見てまちがいないだろう。

ところで「解除」とは陰陽師の行う祓えのことで、もともとは呪禁道系の呪術をさす用語であったようだ。古代中国では刀杖を使って鬼神を駆逐することを「解除」と呼ぶ。だが、平安時代の史料に出てくる「解除」は、呪詛が掛かったときの祓えの場合が多い。

たとえば寛弘9年(1012)、(編集部註:藤原氏の館がある)東三条院で「厭物」が発見され、晴明の息子の安倍吉平、保憲の息子の光栄が協同して「解除」を行っている。

晴明は道長や彰子に呪詛をかけた陰陽法師と対決していた

ではこうした呪詛を仕掛けるのは誰なのか。たとえば、法成寺に出かけた藤原道長に仕掛けられた呪詛を安倍晴明が察知して、道長を助けるという、有名な話がある。このとき呪詛を仕掛けたのは、堀川左大臣藤原顕光から請け負った「道摩法師」という人物であった。呪詛が発覚したために道摩法師は故郷の播磨国に追放となった。

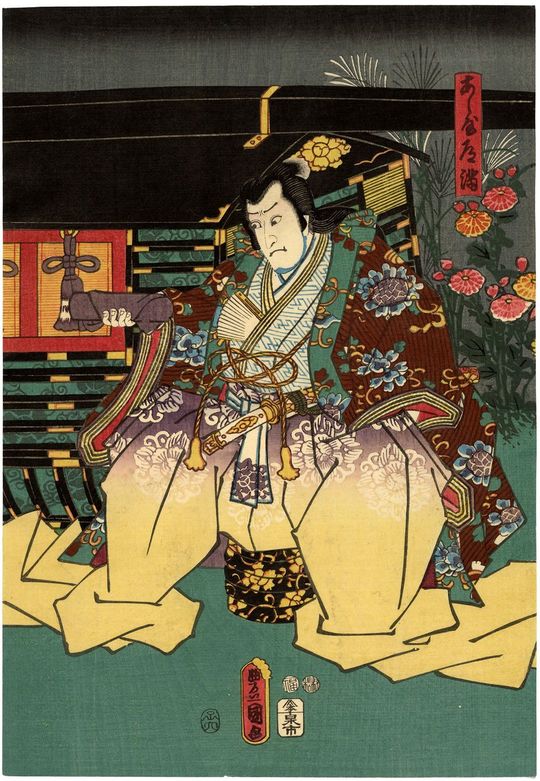

この話の舞台となっている「法成寺」の建立は晴明の死後なので「史実」ではないが、道長に呪詛を仕掛けた「道摩法師」は、後に「蘆屋道満」の名前で、晴明のライバルとして仮名草子や浄瑠璃、歌舞伎などにも登場してくる、有名な敵役である。晴明に弟子入りしながら、晴明の妻と密通し、晴明を謀殺してしまう悪役だ。これまで「蘆屋道満」あるいは「道摩法師」は、フィクションの人物とされてきたが、歴史学者の繁田信一氏の研究によれば、この人物が史料のうえに登場してくることが確認されている。

晴明の死後、寛弘6年(1009)の2月、一条天皇の中宮・彰子、第二皇子の敦成親王、そして道長にむけた呪詛事件が発覚した。その経緯は『日本紀略』や『百錬抄』などの史料から円能、源念という「陰陽法師」が関与していることがわかったが、さらに『政事要略』巻71に収録されている寛弘6年の呪詛事件の「罪名勘文」(裁判記録)には、陰陽法師のグループのなかに、なんと「道摩法師」の名前が出てくるのだ。蘆屋道満はまったくのフィクションではなかったようだ。