悪筆でもラブレターを送り続けた兼家

「蜻蛉日記」を流れているのは、こうした「男」を見すえるすさまじいばかりの女の執念である。まず書き出しのあたりを読んでみよう。

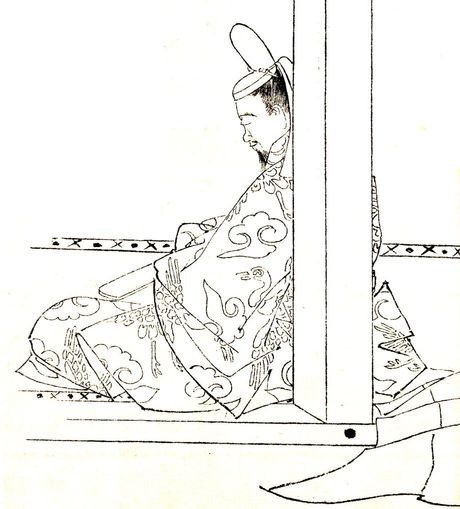

二人の交渉は、兼家がラブレターをよこすところから始まる。当時彼はまだ役どころは高くなかったが、ともかくも右大臣家の御曹司である。彼女の父はといえば、いわゆる受領階級――中級官吏だから願ってもない縁談だった。まわりは大さわぎするが、それを彼女は、冷然と書いている。

「使ってある紙もたいしたこともないし、それに、あきれるほどの悪筆だった!」

これでは、未来の王者も全く形なしである。

稀代の悪筆が彼女を幻滅させたともしらず、兼家はせっせとラブレターを送り続ける。このころのラブレターはみな和歌だ。

妻たちの中で一番愛されることが望み

――いかにあなたに恋いこがれているか。

というような当時の歌だが、それもあまりうまくはない。が、まわりにせっつかれて、彼女も返歌をせざるをえない。

――どうせ本気じゃないんでしょう?

という歌を書くのだが、これは当時としてはお定まりのコースである。男が好きだと言い、女がウソでしょうと応じる。これを繰り返して、やがて二人が結ばれる、というのは当時の結婚の標準コースで、したがって彼女も、それほど兼家をきらっていたわけではない。

ついでにいうと、兼家との結婚は、たしかに良縁だが、決してシンデレラ的なものではなかった。大臣家のむすこと受領層の娘という結びつきは、よくあることで、げんに兼家は同じくらいの身分の藤原中正の娘、時姫とすでに結婚し、子供をもうけている。といっても時姫が正妻で彼女が二号だというわけではない。当時は一夫多妻は常識で、中でいちばん愛されること、それが女の望みだったのだ。

その意味で、彼女は一時期まさに勝利者だった。王朝三美人の一人と言われたくらいの美貌の持主だったらしいから、兼家は熱心に訪れた。そしてその熱意にほだされた形で彼女は彼に身をまかせる。一月のうち三十日――つまり毎晩わが家に来て欲しいなどと大それた望みを持つのもこのころだ。