次に信長が「最大の敵」としたのが、大坂の石山本願寺でした。親鸞の11代目にあたる門主の顕如は大坂本願寺で抗戦。彼は熱狂的な門徒からなる強力な軍隊を持っていました。堺の港を通してポルトガル人から鉄砲や火薬を買い付け、鉄砲隊も組織していたのです。

信長は水軍を動員して大坂湾を封鎖し、本願寺への補給路を断ちました。顕如は信長と交渉し、本願寺を明け渡して退去することで、教団としての存続はかろうじて認められました。こうして浄土真宗は生き残ったのです。

本願寺軍が籠もった本願寺は、大坂湾に面した場所にありました。信長はその土地を豊臣秀吉に与えます。秀吉がその跡地に造ったのが大坂城です。

鉄砲の火薬材料と一緒にポルトガル人宣教師が入ってきた

戦国時代といえば、キリスト教の伝来も触れておかなくてはなりません。

実はキリスト教は、すでに聖徳太子の時代に一度日本に入ってきています。ヨーロッパで異端とされたネストリウス派です。それに対して、戦国時代にフランシスコ・ザビエルが伝えたのは、ヨーロッパで公認されているカトリック教会のキリスト教です。

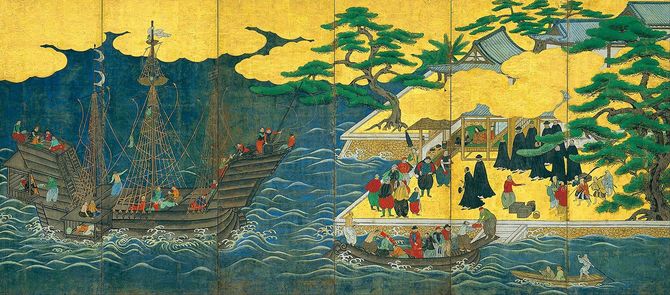

キリスト教布教には貿易が伴いました。この貿易を目当てにキリスト教に改宗するキリシタン大名が現れました。大友義鎮、小西行長、有馬晴信といったキリシタン大名は、宣教師を招くと共にポルトガル商人を誘致し、硝石の輸入を始めました。

硝石は、鉄砲で使う黒色火薬の材料です。火薬は、木炭・硫黄・硝石を調合します。森と火山が多い日本には木炭と硫黄は豊富にありますが、硝石は常に不足していました。そのインド産硝石をもたらすのが、ポルトガル商人。つまり、キリシタン大名が求めたのは、布教と共に行われる貿易だったのです。

一神教であるカトリックの宣教師は、キリシタン大名にこう耳打ちします。「仏教ヤ神道ハ邪教デス。悪魔崇拝デス」――。そして、神社や仏閣を焼くように進言するのです。実際に大分のキリシタン大名・大友氏は、領内の神社仏閣を焼いています(小著『超日本史』KADOKAWA参照)。

これに抵抗する仏教徒や神社の氏子は捕われ、彼らを奴隷として買い取り、東南アジアや中南米の植民地に売りさばいたのがポルトガル商人でした。