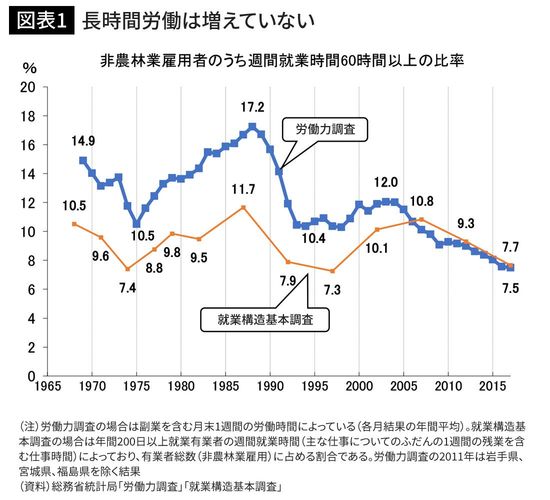

「週60時間以上」労働、バブル絶頂期17.2%→2017年7.5%

図表1に週60時間以上の割合の推移を示した。労働力調査の推移を追うと、経済情勢の動きに伴う残業時間の増減によって長時間労働の割合は大きく変動してきた点がまず目立っている。高度成長期が1973年に石油ショックで終焉し、15%近くあった長時間労働は75年には10.5%にまで低下した。その後、景気の回復に伴って長時間労働は増加し、バブルの絶頂期には17.2%にまで上昇した。

バブル経済の崩壊に先立って1989年から長時間労働が減少に転じたのは、88年に残業代の割り増しが不要の法定労働時間を週48時間から40時間に短縮する労働基準法の改正が行われた影響である。その後、激変緩和措置が逐次取り払われてすべての企業に普及していったため、景気後退の影響もあって94年に10.4%にまで大きく低下した。

その後、景気の回復で上昇傾向をたどったが、2003年の12.0%を境に低下に転じ、07年以降は景気変動にはあまり影響されず過去最低を更新し続けており(リーマンショック後の落ち込みからの2010年の反動増は例外)、2017年には7.5%にまで減っている。

経済情勢による変動を取り除いた長期傾向としては、明らかに、長時間労働は減少していることが分かる。

自分の労働時間に敏感になってきた日本人

就業構造基本調査のほうも、ほぼ労働力調査とパラレルな動きとなっている。調査票を見れば分かることだが、労働力調査は月末1週間の実際の労働時間を翌月の初めに尋ねているのに対して、就業構造基本調査は、具体的な時期を特定せず、今の仕事についてのふだんの労働時間の状態を尋ねている。したがって、就業構造基本調査のほうが回答する労働者の主観によって左右されるといえる。

就業構造基本調査の結果を労働力調査と比較すると、以前は労働力調査の値よりもかなり低かったのに、2007年~12年には、同等かそれ以上の水準へと変化した。60時間以上という健康を害する可能性のあるような水準の長時間労働については、近年、長期間労働が過労死の要因として問題視されるようになって、回答者も「ふだんの状況」について実態に近い判断をするようになったと考えられる。

すなわち、長時間労働が増えていると人々が感じる理由は、実際に長時間労働が増えているからというより、労働者が以前よりも自分の労働実態を正しく認識するようになったからであるということになる。