その後の推移に目を向けてみると、「子ども調査」が開始された1997年あたりからもう一度、非行少年が増加した山が見られます。この頃にはテレビドラマの影響でバタフライナイフが中高生に大流行し、社会問題として大きく取り上げられました。(ただし、実際にこの頃増加した少年犯罪は傷害ではなく万引きなどです)。

そしてその後、非行少年は一貫して減少し、現在は毎年、戦後最低を更新し続けている状況です。不良という言葉の範疇には、罪を犯していない少年も含まれるはずですが、その中核となる非行少年がここまで減少しているとなると、不良と呼ばれる子どもの数全体も以前と比べてかなり減っているはずだと推測できます。

なぜ彼らはワルかったのか?

一体、不良はどこに行ってしまったのでしょう? そもそも、なぜ80年代前半や00年前後の子どもたちはこんなにもワルかったのでしょうか。それを読み解く視点の一つとして、子どもと大人の関係性の変化があげられます。以前の大人は、子どもにとって自分たちが反抗すべき相手、敵でした。例えば尾崎豊の大ヒット曲、『卒業』では、自分たちを支配しようとする大人への不信感や、彼らに対する反抗心が明確に歌われています。自分たちを力づくで押さえつけようとする親や先生に対して、年頃を迎えた子どもが抵抗するという図式が、以前は典型的だったわけです。

では、今の子どもたちにとって、大人はどのような存在なのでしょうか。博報堂生活総研が実施した「子ども調査」のデータで、20年間の変化を見てみましょう。

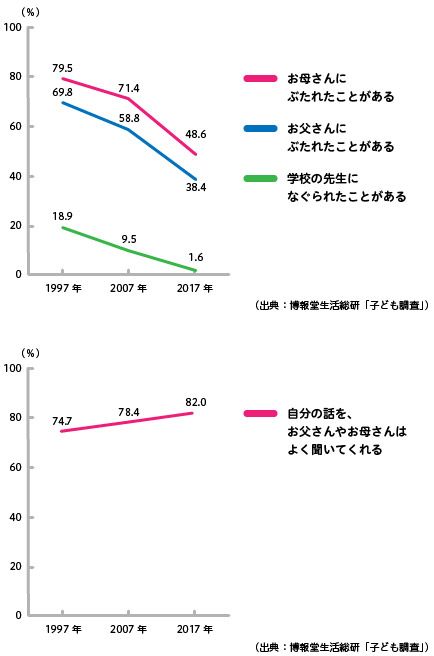

まず、この20年の間に、大人は以前に比べて非常にソフト化していったことが分かります。不良が多かった20年前、1997年の調査時点ではまだ子どもの2割、1クラス35人の中で6~7人は先生になぐられたことがあったのですが、今ではほぼゼロです。両親にぶたれたことがある子も、20年前は母親からは8割、父親からは7割いましたが、今回の調査で初めて半数を下回っています。

その一方で、「自分の話を、お父さんやお母さんはよく聞いてくれる」という子は一貫して増加し、8割を超えました。いつも子どもを力で押さえつけ、それゆえに反発されていた大人は、少子化が進行する中で子どもを手厚くケアするようになりました。多くの大人が、よほどのことがない限り子どもに手をあげず、その代わりにしっかり対話するようになっているのです。