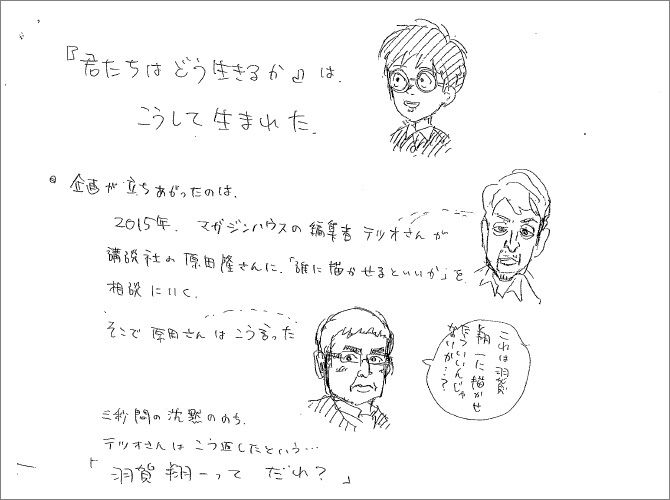

頭に浮かんだのが、講談社の名物編集者、1歳年上の原田隆だ。若年男性向け雑誌『ホットドッグプレス』編集部を経て、女性誌『フラウ』の編集長をつとめた後、書籍編集に携わっていた。早速、会って話した。

もちろん原田も原本は読んでいる。すぐにこう返って来た。

「いいなあ、その企画。うらやましいなあ。羽賀翔一君に描かせたらいいんじゃないか。僕が紹介してあげるよ」

鉄尾にとって初めて聞く名前だ。聞けば、講談社のマンガ雑誌『モーニング』の編集者、佐渡島庸平が同社を退社して立ち上げたコルクという出版エージェンシーに所属するマンガ家だという。

「なぜ羽賀さんなのか、私も原田さんに理由を尋ねることはしませんでした。原田さんも原作を読んでいたので、主人公は素朴な感じの少年という話を確認の意味でしたところ、羽賀君がいいと」

信頼を置く原田がそこまで言うのだから、疑義をはさむいわれがない。話はとんとん拍子で進み、2015年春から制作がスタートする。

羽賀は1986年生まれで、2011年、『モーニング』に短期連載した「ケシゴムライフ」がデビュー作。2014年に単行本化もされたが、売れなかった。

ちょうどこの話が持ち上がった時、川崎市内に借りていた下宿の更新期限が迫っていたので、引っ越しを余儀なくされ、選んだのが、文京区の湯島天神界隈。古い木造家屋がまだ残っていたため、当時の情景描写に使えると思ったからだ。叔父さんの家のモデルになる格好の家屋も見つかった。

その羽賀に、コルクの社員、柿内芳文が担当編集としてついた。『さおだけ屋はなぜ潰れないか』(光文社新書)、『嫌われる勇気』(ダイヤモンド社)など、数々のミリオンセラーを出してきた、名うてのヒットメーカーだ。柿内は佐渡島に「マンガ家として5年やったもののヒット作がない羽賀さんにとっては、この企画がラストチャンスになるかもしれない」と打ち明け、その言葉を佐渡島は羽賀にそのまま伝えた。羽賀は発奮した。「よし、がんがん進めて、驚かしてやるぞ!」と。

ところがそうはうまく問屋が卸さなかった。

物語に引き込まれ、記憶の引き出しが次々にあく

羽賀は柿内と話し合って、「原作とは別のきちんとしたマンガ作品にしよう」と決めていた。未読だったので、まず原作を読み込むと引き寄せられた。主人公コペル君が自分の中にぐんぐん入り込んできた。

「最初の頃は設定をずらして、オリジナリティを出そうという気がありましたが、原作の磁力に引っ張られ、そんな気持ちは薄れていきました」

とはいっても、忠実になぞるのではない。内容を省いたり、時系列を変えたり、エピソードをまとめたり、あるいはマンガならではの要素を付け加えなければ、優れた作品にならない。

コペル君がクラスのいじめられっ子を救いたいと思うものの、勇気ある行動に踏み出せず悶々とする。原作にそういうエピソードがある。

「小学校の時、同じような経験をしたことを思い出しました。いじめられっ子に消しゴムを貸したら、それを見ていたいじめっ子が『この消しゴムはバイ菌がついから今すぐ捨てろ』と僕に命令し、いじめっ子が怖かった僕はその通りに捨ててしまった。その後、後悔にさいなまれ、耐えきれなくなって母に打ち明けたら叱られました」

物語に触発され、自分の記憶の引き出しが次々にあき、発想が膨らんだ。

原作に登場するそのいじめられっ子、豆腐屋の息子で名前を浦川という。学校も休みがちで、心配になったコペル君が家に立ち寄り、授業のノートを見せる。浦川は自分のノートに筆写するが、紙面にすき間なく書いていく。「そんなに字をつめたら、読みづらいんじゃない?」というコペル君の問いに、浦川は答える。「うちはそんなに何冊もノートを買えるわけじゃないからさ」と。これは原作にないシーンで、羽賀の中学校時代、実際にそうやっているクラスメートがいたのだという。