ここで注目すべきことは、この量が、労働者が供給したいと望んでいる労働量をすべて雇用して生産すべき水準より小さいかもしれないし、利用可能な設備・機械をフル稼働させる水準に満たないかもしれない、という点である。つまり、潜在的な供給能力を下回った財の需要(有効需要)であることが一般的であろう、ということなのだ。ケインズの描いたビジョンは、以上のように説明できる。

このようなビジョンは、「資本主義という経済制度が、決して自律的に安定するような制度ではなく、放置しておくと不況という非効率が慢性化する可能性が高い」ことを示すものである。そして、そもそもの不況の真因を、「投資の不足」に求めるのが、特徴的だといえよう。このようなケインズの考え方は、「資本主義経済は、市場における価格メカニズムを上手に利用することによって、自律的に最適にして効率的な状態を実現する」と考える伝統的な経済学に真っ向から対峙するものである。

このケインズの考えをスゴイと思うか、安易と見るかは意見の分かれる所に違いない。実際、今の論証では、都合の悪い「価格」をロジックの外に追い出し、有効需要を固定するために仮定(2)を置いている。これでは「結論の先取り」だといわれても仕方がない。しかしケインズの論証にはこういうアドホックさだけでなく、もっと大きな問題も含んでいる。そのことは少しあとで説明しよう。

さて、さきほども強調したが、ケインズの見方で重要なのは、生産調整のメカニズムを、価格調整ではなく数量調整に置くところである。当然のことながら、企業は狙って有効需要にぴったり合う量の生産するわけではない。普通は、そこから多少ずれた量の生産を実行するだろう。だから、そのようなずれた生産量を有効需要にぴったり一致させる生産量に引き戻して行くメカニズムがどこかになければならないはずだ。次に、このようなメカニズムを考えることとしよう。

ケインズのオリジナルの説明は、次のようなものである。

今、なんらかの偶然によって、生産量が増えることが可能かどうかを考える。生産量が増える、とういことは、家計の所得が増えるということだ。これは前に説明したように、生産物は誰かの所有物となり所得になるからである。

ところで、この所得の増加分はすべて消費にまわされるだろうか?ケインズは「そうではない」と考えた。当然、家計は全部を消費してしまったりせず、一部は貯蓄することだろう(経済学ではこれを限界消費性向ということばを使って説明している)。ここでさきほどの「投資と貯蓄の均等原理」を思い出そう。それによると、増産された財のうち消費に利用されない貯蓄分の増加は投資の増加として現れねばならない。ところが、今仮定しているのは、投資の量が一定である、ということだ。したがって、生産量が増えることは不可能なのである。

このケインズの説明は、有効需要が決まるメカニズムの単なる言い換えにすぎず、しかも時間の経過を加味した動学的な模索過程でもないので、経済理論的にはあまり満足のいく回答を与えているとはいえない。

そんなわけで、次回はぼくの独自な説明を付加しておくことにする。ケインズのオリジナルを離れて、自説を導入することは、まことに僭越に思うが、この説明は、生産の規模が有効需要の水準に張り付いて動かなくなってしまうことについて、時間の経過を加味した動学的な模索過程からの説明を与えることができるばかりでなく、いずれこの連載でもとりあげる「ケインズの不況脱出の政策」の誤謬を理解する上でも役に立つので、わざわざ差し挟んでいることをお断りしておく。

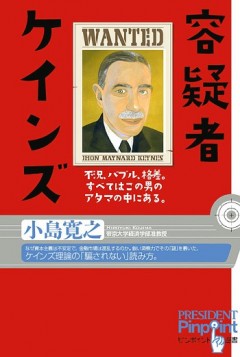

●この連載は、小島寛之著『容疑者ケインズ』の第1章の一部、ケインズの「一般理論」の批判的解説を転載したものです。