Q.飛行機は最も安全な乗り物といわれる。実際に事故に遭う確率は、飛行時間約10時間の福岡-ホノルル間の飛行を14万3000回往復して1回という。つまり、1週間に1回往復したとしても2750年かかるわけだ。それなのに多くの人は、飛行機を使った出張が明日あるというときに飛行機事故のニュースを見聞きすると、搭乗するのをやめ、移動時間のかかる鉄道をわざわざ選んだりする。どうしてそうなってしまうのだろう。

行動経済学では、人が何らかの意思決定を行うときに使う確率に対する評価は、主観的評価によって修正されるものと考える。つまり、主観によって物事の発生確率を高く見積もったり、逆に低く見積もったりしている。だから、いくら安全な飛行機でも、目の前に事故のニュースを突きつけられると、「飛行機に乗るのはいやだな」という気持ちが働いて事故の発生確率を高く見積もり、搭乗をキャンセルしてしまうのだ。

グラフを拡大

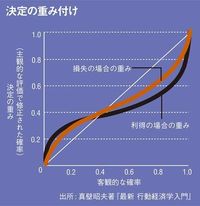

決定の重み付け

決定の重み付け

そうした行動経済学における「決定の重み付け」をグラフ化した。横軸に本来あるべき客観的な確率をとり、縦軸に決定の重み、つまり主観的な評価で修正された確率をとっている。おのおのの確率は0.1の間で示される。傾きが45度の直線が歪みのない合理的な重み付けなのだが、決定の重み付けは直線にはならず、曲がりくねったS字型の非線形モデルで表される。

全体的な傾向を読み取ると、利益と損失どちらの場合の重みも、客観的な確率が低いときには合理的な重み付けを上回る重み付けが行われ、逆に客観的な確率が高くなっていくと合理的な重み付けを下回る重み付けが行われがちなことがわかる。言い換えれば、小さな確率が過大評価され、大きな確率は過小評価されているということになる。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント