※本稿は、吉川徹『ひのえうま 江戸から令和の迷信と日本社会』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

昭和のひのえうまにおける「産み控え」

ひのえうまをめぐる迷信の存在は広く認識され、それがこの年に子どもをもうけない動機を提供してきました。では一体どのようにして、これほど広範で斉一的な行動を、この12カ月間に限って行うことができたのでしょうか。赤ちゃんを減らした具体的な手段について考えましょう。

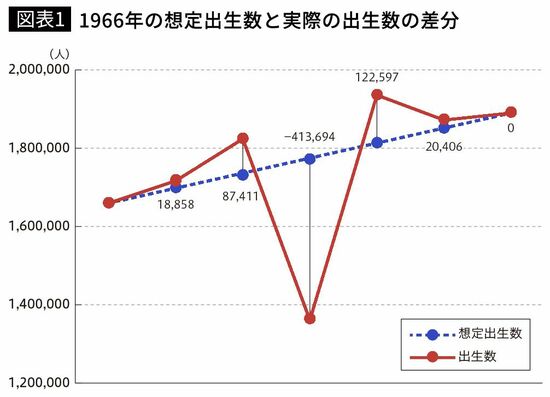

江戸から明治の歴代のひのえうまにおいては、結婚の延期、受胎後の中絶、出生後の届出操作が手段でした。もうひとつ間引きという重要な方法があったのですが、さすがに昭和のひのえうまについては、これは考えないことにします。それぞれの出生抑制の手段は、昭和40年前後のこの時代には、どれくらいの規模で用いられていたのでしょうか。そして、その数にはこの年だけの変化がみられるのでしょうか。

結婚時期の調整はあったのか

まず結婚時期の調節です。昨今では、妊娠を確認してから入籍する「授かり婚」や、結婚しても子どもをもたないなど、多様なスタイルの選択が当然のことになっています。そんなわたしたちの感覚では、結婚してしばらく子どもをもたないライフスタイルはごく普通にみられることであり、第一子の出生タイミングを見越して、結婚の時期をずらすというやり方はやや奇妙にみえます。

けれども繰り返してきたとおり、この当時は結婚すれば女性は仕事を辞めて、専業主婦になることが標準的な慣行として根付いていました。「寿退社」、「永久就職」という当時の言葉は、この慣行を物語っています。若い男女が入籍すれば、1~2年のうちに嫡出第一子を授かるものだ、という社会通念が広く受け入れられていたのです。実際に7割以上の夫婦がそうしていたので、結婚から第一子出産までの間隔は平均1.8年ほどでした。

このような昭和的な事情から、ひのえうまの到来を見越して、結婚自体のタイミングをずらすカップルが多い(多かった)のではないか、と、リアルタイムの報道でも、のちの研究でも、さかんにいわれてきたわけです。

しかし結論からいえば、1966(昭和41)年前後の婚姻数はどの年もほぼ95万件で、結婚前倒しや結婚延期は、統計資料からは確認できません。このことは、この年において、今すぐ子どもが欲しいと願いがちな新婚夫婦の数は、決して少なかったわけではないということを意味しています。そして、結果的に総出生数が少なくなったこの生年に、新婚夫婦が授かる赤ちゃんを基礎数とする、第一子出生の比率が高かったこととも整合しています。