21世紀になって認知された「旨味」

和食の出汁の奥深さは、昆布と鰹の旨味の相乗効果が作り出すといわれる。ここでいう「旨味」とは、「美味い」という感覚的な表現とは一線を画す科学的な用語である。

私たちの五感の一つである「味覚」は、そもそもは生体にとって必要不可欠な、あるいは有害な成分を識別する感覚だ。主に舌で感知される味覚には「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」の4種類があることは古くから知られていた。舌の味細胞にある「受容体(レセプター)」がこれらの成分を検知するのだ。

旨味成分については、日本の科学者が昆布(グルタミン酸)、鰹節(イノシン酸)、椎茸(グアニル酸)などの和の食材から発見していたのだが、これらの食材に馴染みの薄い西洋ではなかなか味覚として受け入れられなかった。しかし21世紀になって、グルタミン酸受容体が味細胞の中にあることが確認されたことで、「旨味」も人間の基本味覚として広く認知されるようになった。

日本の水は獣肉料理に向かない

もちろん旨味たっぷりの出汁(スープ)は日本以外の国にもある。そもそもスープの原型といわれるのが、古代エジプトの獣肉を煮込んだものだ。またフランスでは、スープのベースとなるブイヨン、ソースのベースとして使われるフォンなどが旨味スープの典型だ。そして、これらのスープの旨味を担う主役は、獣肉や鶏肉に含まれる旨味成分であり、主なものはイノシン酸である。

ブイヨンの魅力はなんといっても豊かな旨味と透き通った色であろう。獣肉や鶏肉を煮てイノシン酸を抽出するのだが、その過程で褐色の泡が出てスープが濁ってくる。

この「灰汁」を丹念に取り除くと、いわゆる生臭さが取り除かれ、旨味成分が濃集したスープとなる。この灰汁は、肉に含まれる動物性タンパク質や脂質が水に含まれるカルシウムと結合したものだ。

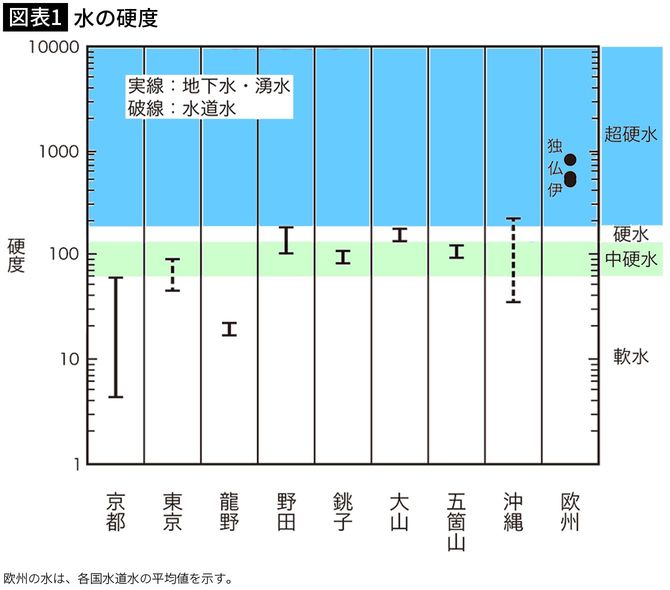

ここで重要なことは、カルシウムを多く含む水を使った方が、より清浄なブイヨンとなることである。そして、ブイヨンの本場であるフランスをはじめとしてヨーロッパの水は、その多くがカルシウム豊富な「硬水」なのだ(図表1)。フランスで肉を使ったスープ文化が花開いたのにはこんな背景がある。

一方、日本国内の水は、図表1にはのちの話の都合で硬度の高い例を多く示してあるが、圧倒的に「軟水」である。本場でいただくようなブイヨンを日本の水で作るのは至難の業だ。だからこそ、フレンチシェフは水にこだわる。

富山県の山奥の利賀村にオーベルジュを開いた谷口英司シェフは、良い水を求めて富山県内を歩き回ったそうだ。彼は決して水の硬度を測ったのではなく、あくまで口に含んだ際の感触で判断したそうだが、図表1の中で五箇山の水が中硬水であるように、この辺りは硬水系の湧水が特徴的なのだ。プロの舌にはただただ脱帽である。

ところで縄文人は間違いなく獣肉を食していたにもかかわらず、我が国では獣肉食文化は広がらなかった。その原因としてよく言われるのが、天武天皇によって675年に発布され、1871年に明治政府によって解かれるまで実に1200年間も続いた肉食禁止令であろう。

しかし、日本の水が元来獣料理には向かない軟水が多いことを考えると、グルメな古代人は獣臭い料理は避けたのではなかろうか。そう考えると、仏法を犯してまで肉食に走る輩は「生臭坊主」と呼ばれるようになったのも納得できる気がする。