有配偶出生率はむしろ増えた期間もある

未婚者を含む合計特殊出生率がもっとも値が低くなるのは当然として、注目していただきたいのは、1990年以降の他の3つの指標の推移です。

結婚完結出生数は、2002年まで横並びで、その後は微減状態になりましたが、それでも2021年時点で1.90人の出生となっています。発生結婚出生数も1990年と2020年はほぼ変わらず、大体1婚姻当たり1.5~1.6人程度の子どもが産まれていることを意味します。

これは離婚した夫婦も含むので、婚姻継続した夫婦に限れば、結婚完結出生数同様1.90くらいにはなるはずです。また、有配偶出生率に至っては、むしろ1990年より2015年にかけて増えていることがわかります。

こうして見れば見るほど、出生数が減っているのは、別に世の母親の出産意欲が減っているからではなく、未婚者の増加=婚姻数の減少によるものが大きいと判断できるかと思います。

では、母親1人当たりの出生割合が変わらないのに、なぜ年間出生数が80万人を割り込む勢いで激減してしまっているかというと、そもそも子どもを産む対象である母親の絶対数が減少しているからです。その要因は、1990年代後半から2000年代初頭にかけて本来起きるはずだった第3次ベビーブームが起きなかったためです。

人口を保つには「1人で最低5人」産まなければならない

未婚化の影響ももちろん少なくはありませんが、15~49歳女性総人口そのものが1990年をピークに減少し続けているわけで、文字通り母数人口が減る以上、どう転んでも出生数は減ってしまいます。

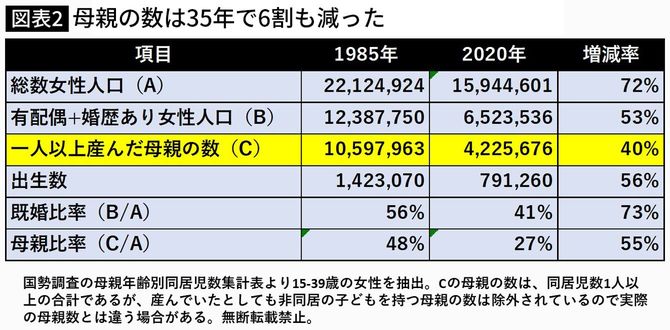

日本の年齢別出生構成でみれば39歳までの出生でそのほぼ9割を占めています。よって、15~39歳までの女性の人口および既婚者数と1人以上出産した母親の人口を、国勢調査のデータから1985年と2020年とで比較してみましょう(図表2)。

ご覧の通り、すべてにおいて人口が減っていますが、もっとも深刻なのが「母親の数」の減少で6割減です。分かりやすく説明すると、1985年には100人いた1人以上の子を産んだ母親の数が、2020年にはたった40人まで減ってしまったことになります。1985年の100人の母親が2人の子どもを産んでいたと仮定すれば、200人の子どもが産まれました。しかし、40人に減った母親が同じ数の子どもを産むためには、1人最低5人の出産をしなければなりません。これは、普通に考えて無理な話でしょう。