「合計特殊出生率=母親が子どもを産んだ数」ではない

少子化といっても、1人のお母さんが産む子どもの数は1980年代とたいして変わってはいない。

そういうと、信じない人が多いのですが、事実です。

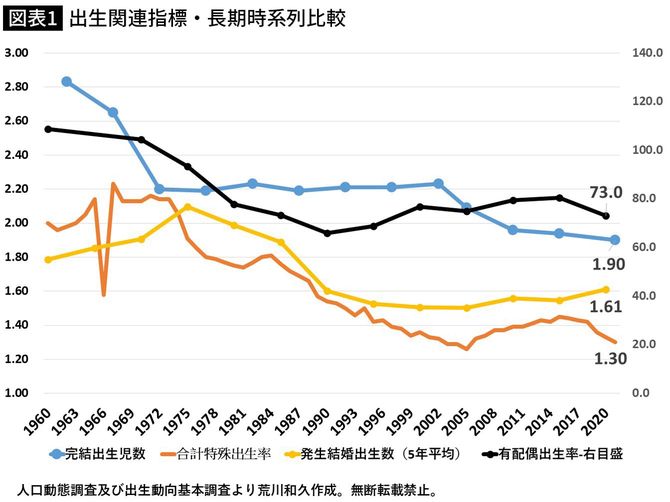

確かに、2021年の日本の合計特殊出生率は1.30で、これは、2005年の1.26に次ぐ戦後2番目に低い数字でした。とはいえ、合計特殊出生率が1.30だからといって、決して世の母親が、1.30人しか子どもを産んでいないわけではありません。

合計特殊出生率とは、15~49歳までの全女性の年齢ごとの出生率を足し合わせて算出したもので、1人の女性が一生に産む子どもの数の平均とみなされる統計上の数値です。しかし、多くの人が勘違いしていますが、全女性という以上、この中には、15~49歳の未婚女性も母数に含まれます。よって、未婚率が高まればそれだけ自動的に下がることになるのです。

2020年の国勢調査において女性の生涯未婚率(50歳時未婚率)は過去最高の17.8%となりました(配偶関係不詳補完値による)。しかし、これは対象年齢が45~54歳に限っての話です。合計特殊出生率と同様に15~49歳で見れば、未婚率は47%にもなります。

つまり、分母のほぼ半分が未婚者で占められるまで未婚率が増加しているのですから、出生率の値が下がるのは当然です。ちなみに、皆婚時代と呼ばれた1980年の同年齢帯での未婚率は30%でした。

「1人当たり何人産んでいるか」の指標はいろいろ

出生率の指標は合計特殊出生率だけではありません。単純に人口千対で計算した粗出生率というものもあります。が、これも、高齢者人口比率が増えれば増えるほど計算上の出生率も減るので妥当とはいえません。これは全体人口の自然増減を見る時に有効な指標です。

出生動向基本調査においては、結婚完結出生数という指標が使われます。これは、結婚持続期間(結婚からの経過期間)15~19年夫婦の平均出生子ども数を抽出調査から明らかにしたものですが、これも結婚15年未満は全部対象外です。

他にも、国立社会保障・人口問題研究所が人口統計資料集の中で出している有配偶出生率というのがあります。これは、15~49歳の有配偶女性を分母として、嫡出子の割合を人口千対で計算したもので、より実態に近いものでしょう。

さらには、私の独自の指標として、発生結婚出生数というのもあります。これは、出生数を婚姻数で割ったもので、1婚姻当たりどれくらいの出生数があるかを数値化したものです。

以上、4つの指標を長期推移で見比べたものが、以下のグラフ(図表1)となります。