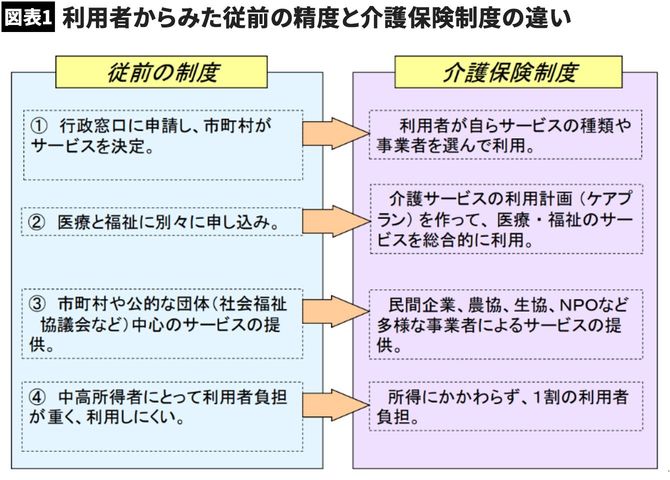

公的介護保険の導入で、介護は「措置」から「契約」へ

さらに、介護を取り巻く状況が変わったのは、2000年に公的介護保険(以下、介護保険)が導入されて以降ではないだろうか。

介護保険導入前の介護は「措置制度」が主流で、行政の窓口に申請すれば、行政が指定した老人ホームに入所するという流れだった。

「措置」とはやや聞きなれない言葉かもしれないが、最近はしばしば耳にするのではないか。例えば、新型コロナウイルス感染症に関する措置入院だ。感染症法第19条・20条に基づき、都道府県などは、コロナ感染症のまん延を防止するために必要に応じて、患者などを入院させることができる。

つまり、「命を守るための対応」として、現在も措置制度は機能しているわけである。措置制度の場合、国や自治体など公的な団体がサービスを提供しており、財源は税金になる。利用者は、支払い能力に応じた「応能負担」が基本で、対象はおもに低所得者層や、身寄りがない人、経済的な理由で支援を必要としている高齢者だった。

しかし、高齢者の増加で、国の負担は増大し公費ではまかないきれない。

そこで、介護保険が導入された。介護保険では、利用者が自由に希望する事業者や介護サービスを選ぶことができ、利用者と事業者間の「契約制度」が主流となった。

その財源は、40歳以上の人が支払う保険料で、利用者は、保険適用内で1~3割を負担し、受けたサービスの分だけ費用を支払う「応益負担」となっている。

介護保険制度では、利用者が自由にどのような介護を受けたいかサービスを選べる。これは一見よさげなしくみだが、選択するためには情報が必要となり、誰かが判断しなければならない。サービスを受けた分、費用もかかってくるので、コストに対するベネフィットのバランスの検討も欠かせない。

高齢の親にそれを委ねきれない場合、子どもが決定権者となって、サービスを取捨選択し、時には、費用の負担もしなければならなくなった。このように、親の介護が、より身近な問題として考えざるを得なくなってきたのだ。

子のココロ親知らず? 親と子の介護に対する認識はギャップ大

その一方で、介護に対する意識は、親と子で大きなギャップも生じている。

アクサ生命保険では、親を持つ40歳~59歳の男女と、子どもがいて介護された経験がない60歳~79歳の男女を対象に意識調査を行った(2019年)。

これによると、介護の担い手に関する「親の介護は誰が担うのがよいか?」という質問に対して、40代・50代の子世代が考える担い手は、1位「自分自身」(57.2%)、2位「介護サービスの職員」(36.0%)、3位「自分の兄弟姉妹」(30.4%)となり、半数以上の子どもが自分の役割および責任と考えていることがわかる。

そして、60代・70代の親世代が希望する、自身の介護の担い手は、1位「介護サービスの職員」(49.6%)、2位「配偶者」(41.2%)、3位「子ども」(24.6%)と、子ども世代とはまったく異なる。

本心では、面倒を見てもらいたいと思っていても、恐らく、子どもには迷惑をかけたくないという親心のあらわれなのだろう。あるいは、介護に不慣れな子どもに世話をしてもらうよりも、プロにやってもらった方が、精神的にも肉体的にも楽ということかもしれない。

さらに、興味深いのは、子どもにしてほしいと考える親の介護の内容についてである。

60代・70代で、自身が要介護状態になったときに、子どもに介護してほしい人へ、自身の子どもに望む介護の内容を聞いたところ、「話し相手になる」(77.2%)が最も高く、次いで、「買い物(食品や日用品など)」(62.6%)、「病院や介護施設への送迎」(61.8%)などが続く。

また、男女別でも、[男性>女性]は「話し相手になる」で14.2ポイント差。[男性<女性]は「買い物」19.6ポイント差、「お金の管理」18.0ポイント差、「家事」15.8ポイント差など、やってほしい介護の内容に違いがみられる。

いずれにせよ、「排泄や入浴の手伝い」、「リハビリ・運動の手伝い」といった、子どもがしなければならないのではと、覚悟を決めている“THE介護”的な身体介助のニーズは、親にとっては優先順位が低いようだ。

![自身の子どもに望む介護の内容[複数回答形式]](https://president.ismcdn.jp/mwimgs/7/f/670wm/img_7fc8376abd86d36a462d8c75efc83381357299.jpg)