企業に学閥ができ、社員が高学歴化するとどうなるのか。財閥の歴史に詳しい菊地浩之さんは「三井、三菱に次ぐ財閥だった住友は、基本的には東大学閥だったが、住友銀行はどんどん支店を増やして、高学歴でなくても支店長になれるようにし、戦後に躍進した」という――。

※本稿は菊地浩之『財閥と学閥 三菱・三井・住友・安田、エリートの系図』(角川新書)の一部を再編集したものです。

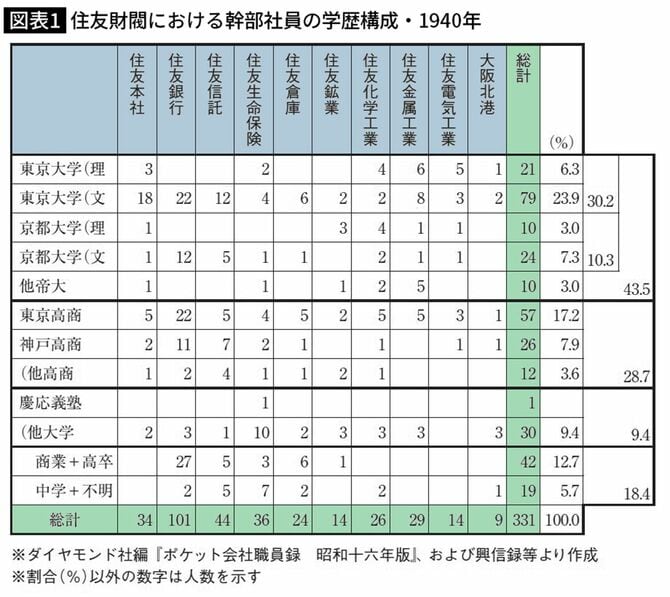

住友の直系企業は15代目当主が創設した住友銀行など10社

1940年時点の住友財閥の直系企業(連系会社)は、住友銀行、住友信託、住友生命保険、住友倉庫、住友金属工業、住友鉱業、住友化学工業、住友電気工業、大阪北港で、これに住友本社が加わる(ただし、住友生命保険の支部長クラス34人を除いた。明らかに学歴が異なる集団だったからである)。人数は331人。平均年齢は47.4歳。最年長は住友銀行監査役・植野繁太郎の80歳(万延元年生まれ)。最年少は住友生命保険代理店課長心得・光谷巌の32歳。ともに東京高商(現在の一橋大学)卒である。

住友一族および社外取締役は集計から除き、役員兼任で重複している者はいずれかの企業に振り分けた。ちなみに、住友一族で役職に就いているのは当主の住友吉左衛門(16代目)のみ、何社かの取締役を兼務している。

住友としては多いが、三菱などには劣る東大閥

1940年における住友財閥の学歴構成の特徴は、以下の2点に集約される。

東京大学卒が多いが、三菱と違って理系(6.3%)より文系(23.9%)の差が大きい。

商業学校卒が42人(12.7%)と異様に多い。

商業学校卒が42人(12.7%)と異様に多い。

以下、順にみていこう。

まず、東京大学理系であるが、鉱山会社に強い東京大学採鉱冶金科卒は、のちの総理事・古田俊之助一人しかいない。帝大卒全体に拡げても採鉱冶金科系は6人(4.5%)のみ。なお、三菱財閥は採鉱冶金科(採鉱科、冶金科を含む)が15人である。住友財閥では採鉱冶金系出身者が圧倒的に少ない。このことが東京大学理系全体の採用数に響いているものと考えられる。

ちなみに、住友財閥幹部の帝大理系卒の出身学科を大まかに分けると、採鉱冶金系以外は、化学科(応用化学科を含む)が10人(7.6%)、電気科が7人(5.3%)、機械科(機械工学科を含む)が5人(3.8%)である。