「まったく無用の存在」になった敦康親王

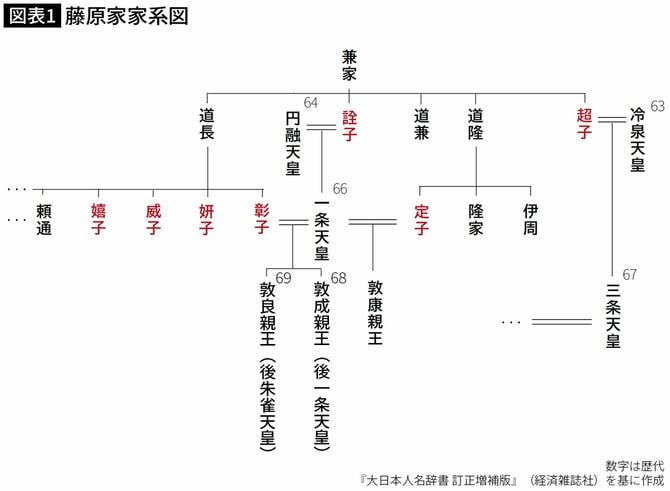

実際、寛弘5年(1008)9月11日に、道長の長女である彰子が敦成親王を出産して以降は、亡き皇后定子(高畑充希)が産んだ第一皇子の敦康は、道長にとって「まったく無用の存在、むしろ邪魔な存在となった」(倉本一宏『藤原道長と紫式部』講談社現代新書)。

道長の長兄、道隆(井浦新)の長女である定子が敦康を産んだのは長保元年(999)11月7日。ちょうど彰子が数え12歳で入内し、女御とする宣旨(天皇の命)がくだったその日のことだった。

ところが、定子は1年後の長保2年(1000)12月15日、第二皇女を出産した際、後産が下りずに命を落としてしまった。そのころ、定子の兄である伊周(三浦翔平)ら敦康の外戚は、事件を起こして流罪になった後、以前の地位には戻っておらず、敦康には事実上、後見がいなかった。

ここから先は無料会員限定です。

無料会員登録で今すぐ全文が読めます。

プレジデントオンライン無料会員の4つの特典

- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信

- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能

- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能

- 記事をブックマーク可能