※本稿は、山下東子『新さかなの経済学 漁業のアポリア』(日本評論社)の一部を再編集したものです。

マグロ完全養殖の救世主になった「近大マグロ」だが……

天然のマグロには国際的に漁獲制限がかかっており、一方で養殖用に海で稚魚を集めることも共有資源であるマグロの青田買い、つまり私物化に当たる。この問題に終止符を打ってくれるのが「近大マグロ」、すなわち天然種苗に頼らない完全養殖で、2004年から出荷が始まっている。2023年の出荷量は752トンで、養殖マグロ全体の4%に過ぎないが、数量も養殖に占める割合も年々増加傾向にはある。近畿大学だけでなく、大手水産会社をはじめとする民間企業も相次いで進出し、市場は広がっている。

水産庁は今後、天然の未成魚を原料とするマグロ養殖場の新設を認めない方針のようでもあり、将来的には養殖においては完全養殖マグロが主流となっていくだろう。さらなる成長産業化に期待したい。

ただし、養殖には別の課題として餌問題がある。魚の重量を1kg増やすのに必要な餌の重量を増肉係数という。たとえばノルウェーサーモンは1.2、ブリは2.8であるのに対して、マグロは14〜17と高い。これは、サーモンやブリには水分の少ない加工飼料を用いるのに対し、マグロにはアジ、サバなどの生餌を与えているためでもある。これではいくら資源に優しい人工種苗だといっても、養殖マグロをlkg食べるより、天然のアジ・サバを1kg食べたほうが資源に優しいのは明らかだ。マグロの餌も研究開発中であろうが、増肉係数を下げる研究にも期待したい。

愛媛大学南予水産研究センターによる「媛スマ」養殖

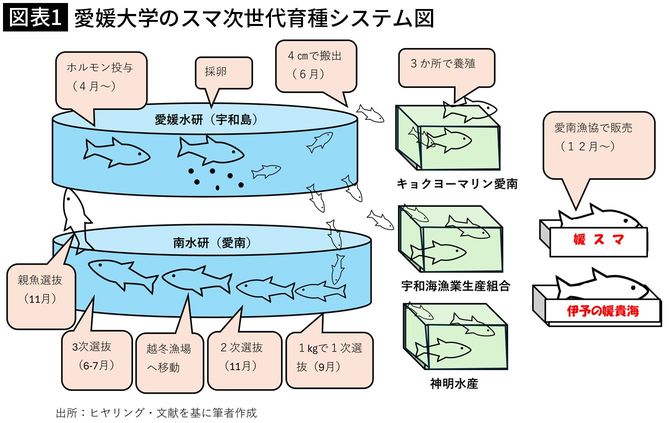

養殖魚の世界でも大学を舞台に生き馬の目を抜くような開発競争が行われているのだな、と思わされる事例に出会った。それは愛媛大学南予水産研究センターが中心となって行っているスマの完全養殖と選抜育種、すなわち「スマ次世代育種システム」である。その概要は図表1に示したとおり、研究開発と商用利用を並行的に行っている。

スマはマグロの一種でEastern Little Tunaともカワカワとも言われる。日本であまり馴染みがないのは、相模湾以南にしか生息していず、大きな群れを作らないので、鮮魚として日本市場にほとんど出回っていないためである。暖かい所に生息しているということで、確かに筆者のフィールドワーク先だったフィリピンにEastern Little Tunaはいた。あちらでは、カツオと同じ扱いで缶詰工場に売られると聞いていたので、まさかクロマグロの向こうを張るような立派な魚とは思ってもいなかった。