共有資源であるはずのマグロの私物化という問題

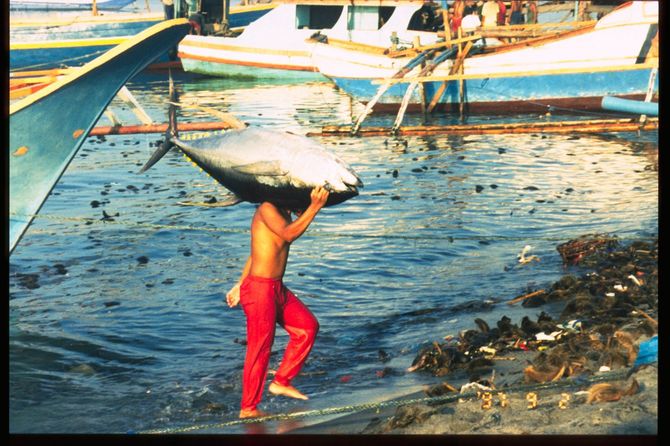

筆者が調査した1999年当時は、FADsの下に集まるカツオを他社船に盗られないよう監視役として地元のパンプボート漁船が雇われていた。パンプボートはFADsの下にやってくるキハダを手釣りで獲ることを許されており、漁獲物は生マグロとして日本に輸出されていた。漁船が海に投げ入れたキハダを競り場まで担いでいく荷役の姿は地元の名物だ。

近年ではさらに進化してブイに無線をつけて自社のFADsを遠隔監視できるようになっている。つまり、いったんFADsを設置したら、そこに集まったマグロやカツオは設置した漁業会社のものという既成事実ができあがるのである。公海の魚は無主物先占が原則であるところ、FADsの設置によって漁獲前から所有者が決まる。

乱獲を防止するために地域管理機関のWCPFCやIOTCはFADsの台数上限をまき網船1隻につき350台に制限している。約千隻あるまき網船の半数がFADsを利用しているといわれていることから、おびただしい数のFADsが洋上に据えられていることが想像できよう。共有資源であるはずのマグロの私物化は、FADsを用いることによっても生じている。