「どうしてわからないんだ?」という錯覚に陥りやすい

緊急時にも「ごめん。ちょっと急いでるから、あれやっといてくんない?」「はい、わかりました」で通じ合える関係は、一見、とても強い組織のように思われます。

しかし、逆に、指示代名詞を使った伝達が常態化している組織は、長い年数を経なければ連帯できない組織と言えます。新しいスタッフ、新しい取り組みを採用しにくい組織というわけです。

指示代名詞や曖昧な表現でも伝わることを当たり前だと感じてしまうと、それが通じない人が出てきた時に、「どうしてわからないんだ?」と、相手に理解力がないのだという錯覚に陥ってしまいます。相手に理解力がないのではなく、自分の伝え方が適切ではないと知ることが大切です。

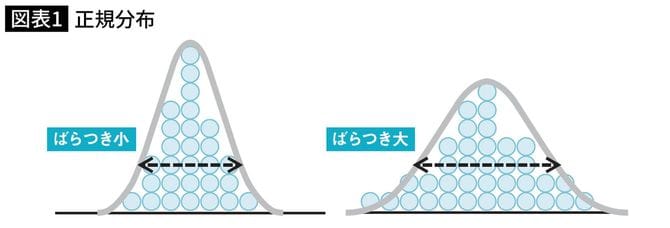

図表1は、「正規分布」と言って、平均値からのズレを数値化し、グラフにしたものです。いわば、ばらつきの大小を示すグラフです。

山の一番高い部分が平均値で、そこから離れるほど「ばらつき」が大きいということです。それゆえ、ばらつきが小さければ尖った山型となり、ばらつきが大きければなだらかな山型になります。

今回の話で考えるならば、上司からの指示を「正しく解釈」できている状態がこの山の頂上部分、左右の線が低い部分に行けば行くほど部下の解釈が偏っている状態と理解できます。

ばらつきが大きい=人によって異なる解釈が生まれやすい組織は、一つの指示で、いくつもの異なるアウトプットが生じる恐れがあるわけです。

ばらつきをいかに小さくするかが重要だ

ばらつきはどうしても生じてしまうものですが、これをいかに小さくするかが、チームで業務を遂行する際、重要になります。ばらつきを小さくするためには、「あの時のあれ」に名前をつけることが有効です。わかりやすい事例が、スポーツなどのフォーメーションです。

たとえば、バスケットボールのゾーンディフェンス。バスケットボールをあまりやったことのない人でも、違う国の人同士でも、「バスケットボールのゾーンディフェンスといえばこういうもの」と、動き方をイメージできるのではないでしょうか。つまり、共通の認識ができるわけです。

このように、「あの時のあれ」の動き方にも名前をつけることで、誰にでも誤解なくスピーディに情報を伝えることができるようになりますし、偶発的に成功した連携プレーの再現性も高められます。