普通銀行が1485行と増えすぎて「一県一行」の考え方が広まる

ところが、1918年に第一次世界大戦が終結すると、大戦特需を見越して増産された製品価値が暴落し、景気が悪化して反動恐慌が発生。いつ暴発してもおかしくない状況の1927年3月、大蔵大臣の片岡直温が帝国議会衆議院予算委員会で、「今日午後頃において渡辺銀行がとうとう破綻を致しました」と失言して信用不安が起こり、わずか2カ月で、32行の銀行が休業を発表し、長期的な不況に突入した(昭和金融恐慌)。衰弱した銀行は合併によって破綻を免れようとした。

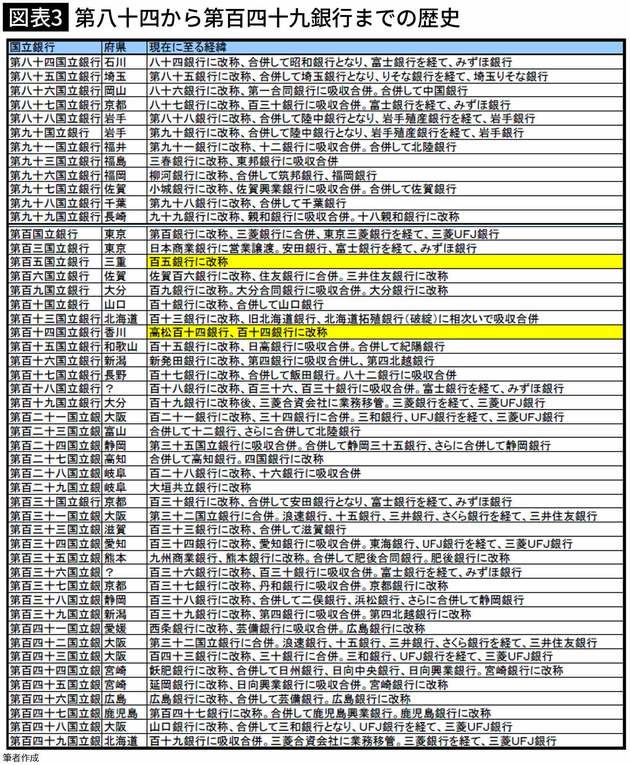

こうした中、戦後の昭和を先取りする形で、大蔵省で「大きくて強い銀行、つぶれない銀行」の誕生を切望する声が上がり、1936年に大蔵大臣・馬場鍈一が「一県一行主義」を提唱した。文字通り、各県に数十行ある中小銀行を合併して一行にまとめ、強い銀行にするという政策だ。これによって、各都道府県は若干の例外を除いて一行に集約された。現在、都道府県に2、3行が存在するのは、前述の相互銀行の普銀転換で、普通銀行がふえたからだ。

元をたどれば三菱銀行もナンバーズバンクだった

三菱財閥は海運事業からスタートしたため、1876年から荷為替を取り扱いはじめ、1880年に三菱為替店を開設。これが銀行に発展するところだったのだが、松方デフレで経営が困難となり、1884年9月の横浜支店閉鎖を皮切りに業務を大幅縮小。1885年5月までに閉鎖を余儀なくされた。

ところが、時を同じくして、経営不振に陥った第百十九国立銀行が三菱財閥に経営救済を申し入れ、1885年5月に買収することで、三菱財閥は銀行業務に本格進出することになった。

第百十九国立銀行は旧豊後臼杵藩士が設立した銀行だった。三菱財閥の大番頭・荘田平五郎が同藩出身だったことから、三菱財閥に救済の手を求めたのだ(またもや、郷党意識だ)。

三菱財閥は1895年に三菱合資会社を設立するとともに、その社内に銀行部を設けて、第百十九国立銀行の業務を移管した。独立した法人組織の銀行(第百十九国立銀行)を、別法人の一部門(三菱合資会社銀行部)に吸収合併することを政府が認可しなかったため、三菱は第百十九国立銀行を解散した。

そして、こんな荒技を行った、三菱財閥の2代目社長・岩崎弥之助(弥太郎の弟)は金融界からさぞかし恨まれていると思いきや、その翌年の1896年、4代目・日本銀行総裁に就任しているのだから、世の中わからない。