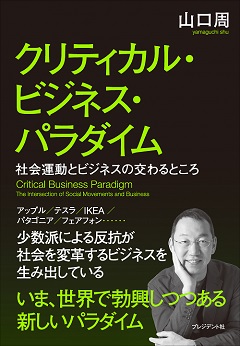

有名企業が掲げるビジョンの「奇妙な特徴」

フェアフォンの提案には「市場や顧客の欲求・要望に応える」という観点が含まれていません。これは、古典的なマーケティング理論を学んだ人間からすると非常に困惑させられる状況ですが、同様のことはすでに何年も前から起きていました。21世紀に入ってから大きく存在感を高めている会社の掲げるビジョンを並べてみると、ある「奇妙な特徴」があることに気づかされます。

テスラ………化石燃料に依存する文明のあり方に終止符を打つ

Google………世界中の情報を整理して誰もがアクセスできるようにする

Patagonia……地球環境を保全するためにビジネスを営む

アップル……人類を前進させるための知的ツールを提供し、世界に貢献する

Airbnb………世界中を「自分の居場所」にする

それは、これらの企業が抱えるビジョンやパーパスが非常に独善的で、「顧客」や「市場」という概念に全く触れていない、ということです。

たとえばテスラが創業したのは2003年ですが、彼らは創業当初から「化石燃料に依存する文明のあり方に終止符を打つ」というビジョンを掲げています。しかし、この時点で顧客や市場から「ガソリンエンジンの自動車は嫌だ」「電気で動く自動車が欲しい」といった欲求・要望があったかというと、全く存在していないと言ってもいいほどでした。

不本意ながらも使われているシステムに目を付けた

多くの人は、ガソリンエンジンの自動車に乗ることが環境に負荷をかけるということはわかっていたわけですが、不本意ながらも「仕方がない」「そういうものだ」と考えて「ガソリンエンジンを使い続ける未来」について、何の疑問も抱いていなかったのです。

話を元に戻せば、つまりテスラは、古典的な経営学の定石よろしく、市場に存在する潜在的あるいは顕在的な顧客の不満・不安・不便を解消することで成長したのではなく、むしろ、誰もが不本意ながらも受け入れていたシステムに対して、全く異なるオルタナティブなあり方を示し、新たな問題を生成することで成長しているのです。

同様のことがGoogleにも言えます。Googleが「世界中の情報を整理して誰もがアクセスできる社会をつくる」と宣言したとき、世界にはすでに多くの検索エンジンが存在していました。そして、多くの人はそれらの検索エンジンに対して、多少の不便を感じることはあっても「まあ、こんなものだろう」と思って使っていたのです。

今日の成功からはなかなか想像し難いことですが、Googleは創業当初に資金調達に非常に苦労した会社で、ベンチャーキャピタルから300回以上も投資を断られています。