「チョコやクッキーよりもヘルシーなイメージ」

カンロの入江由布子さん(マーケティング本部マーケティング統括チームリーダー)は「コロナ前まで、グミは通勤、通学とか外で食べるシーンが多く、それほど家で食べるお菓子ではなかった。コロナで外出がなくなって、一時的にグミの市場は落ち込んだ。ただ、その後しばらく在宅で仕事をしたり、家にいる時間が増えたりしてくると、小腹満たしにお菓子を食べるときに、チョコレートとかクッキーとかカロリーの高いイメージのものよりも、グミの方がまだヘルシーなイメージがあり、選ばれるようになった。

家でグミを食べる需要が増え、2021年くらいから、グミが復調してきた。2022年くらいからは外に出る機会も増え、外でグミを食べる、そういう人たちも復活した。それぞれがプラスオンになった格好で、消費シーンが変化・拡大したというのが、グミ市場が今大きく伸びている要因のひとつ」と、コロナ禍から現在までの市場動向を解説する。

インテージの木地利光アナリストも「コロナ禍では、外出時の口臭を気にするよりも、いかに家の中で気分を高めるかが重要になった。グミは歯ごたえや味などの種類が多く、楽しみながら食べることができるところが、支持された要因だ」と分析する。

「集中したい時に食べる」という新たな需要

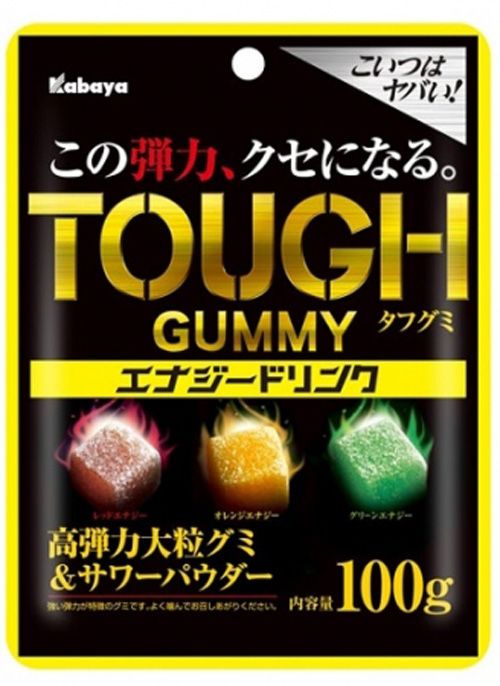

最近は、硬めの食感のハードグミの人気も高まっている。「仕事中にかむことで集中力アップを期待する消費者もいる」(カンロの木本康之さん=マーケティング本部ピュレグミ・カンデミーナブランド室長)からだ。カバヤ食品の「タフグミ」は、高弾力食感でかみ切りにくい粘り、さらにサワーパウダーと大粒のキューブ形が売り。「受験勉強など集中力を高めたいときに食べてほしい」と、2018年にエナジードリンク味を発売した。

JMR生活総合研究所のグミとガムの消費に関する生活者調査(2023年5月)によると、食べるシーンでは「家でくつろいでいるとき」が最も差が⼤きく、グミが約30%⾼い。差が⼤きく、ガムが高い項⽬は「⾞の運転をするとき」「⼈と会うとき」だった。ここでも、コロナ禍での外出自粛やリモートワークなどの影響がうかがえる。