大名が強いられた苛烈な負担

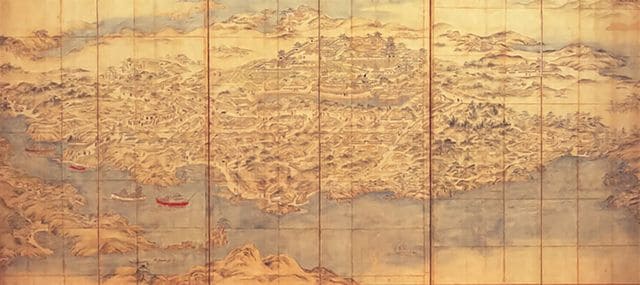

昭和43年(1968)に発見された「肥前名護屋城図屏風」には、対岸の加部島の山頂、すなわち北側から俯瞰した名護屋城と城下、その周囲に築かれた諸大名の陣が写実的に描かれている。精密な描写とまではいえないが、発掘調査の結果とも一致する点が多い。

そこに見える名護屋城は、全体を石垣で固められ、白亜の五重天守がそびえ、10の二重櫓が建ち、櫓や塀に囲まれて御殿などがぎっしりと建ち並んでいる。あらためて陣城には到底見えないし、半年ほどで築かれたとは信じられない。だが、毎日4万、5万という人が動員されて工事が進められたと聞けば、納得できる話である。

また以前は、名護屋城がいったん築かれたのちに改修されたとは考えられていなかった。ところが、本丸や三の丸では発掘調査の結果、外面の石垣より内側の土中から石垣が見つかっている。本丸の場合、いったん石垣を築いた後、南側と西側はその石垣を埋め、あらたに土を盛って面積を拡張し、外側に石垣を築き直していたのだ。

事情はわからないが、本丸や三の丸をさらに拡張する必要が生じ、工事が行われたということだろう。もちろん、指示した人間は秀吉以外に考えられない。

ちなみに、天正19年(1591)8月に工事を命じられた黒田孝高、小西行長、加藤清正らは、秀吉が名護屋城に到着する前には渡海し、朝鮮半島で戦っていた。無茶な工事を強いられたのちに異国で戦わされた彼らには同情するほかない。

それはともかく、拡張工事は別の大名に命じられたはずで、秀吉は大名たちに際限のない負担を強いていたことになる。

なぜ前線基地に能舞台があるのか

前述の「肥前名護屋城図屏風」を見ると、手前すなわち北側の山裾に、本丸などの御殿よりも簡素な居宅や、茶室風の建物、能舞台風の建物が見える。ここは秀吉自身の居館があった山里丸で、事実、ここには泉水に囲まれた複数の茶室のほか、能舞台もあった。諸大名が巨費をつぎ込み、さらには無数の庶民を動員して築いた城に、秀吉は自身の遊興施設を設けないではいられなかった。

みずからの富と権力を諸大名のほか、海外にも見せつけるのが目的の城だから、当然なのかもしれないが、違和感を禁じえない。

同じ屏風絵には、山里丸の前に水堀がある。城と城下を仕切っていた鯱鉾池だが、この堀には出島や船着き場もあり、防御施設というよりは秀吉が船を浮かべるなどして遊びに興じる場としての色彩が濃かったようだ。

だが、肥前名護屋城は、ここまで見てきた秀吉の本城だけで語りきることができない。全国から参陣した大名たちは、名護屋城の周囲に自己負担でみずからの陣を築いた。それは先の屏風絵にも描かれていたが、その数は130を超えたという。

しかも、前田利家や豊臣秀保(秀吉の姉の子で、弟で死んだ秀長の養子になっていた)の陣などは面積が10万平方メートルを超え、石垣で築かれた事実上の本格的な城郭だった。徳川家康も広大な陣を2カ所に築いている。