[3]デカいことが好きな人

レイ・クロックは、とにかくデカいことが好きである。エレガントなアイデアを創造するといったことにはまるで関心がない。ゼロから1を生むよりも、1を1000にすることにモチベーションをかきたてられるタイプである。マクドナルド兄弟が編み出した画期的なハンバーガーショップの原型はそのままに、その良さを最大限に生かしてもっとデカくするための仕組みづくりに集中した。人はそれを、オリジナリティがないというかもしれない。しかし、クロックはまったく気にしない。「いや、マクドナルド兄弟の発想はホントによく出来ている」と絶賛して、「あとは私がデカくしましょう!」という話である。

クロックは、その性格からして、おそらくずっと自分で事業をやりたいは思っていたのだと思う。しかし、52歳になるまで何もモノにしていない。ひたすらマルチミキサーと紙コップを売っていただけだった。しかも新しい事業のアイデアを探して回っている節もない。たまたま日々の営業のプロセスで出会ったのが「金鉱を掘るのと同じ」くらい魅力的なアイデアだったというわけだ。

創業の引きがねはよく「新しい市場」「新しい技術」「新しいアイデア」などといわれるが、マクドナルド兄弟の店を訪れるそのときまで、クロックにはこの3つのうちひとつも持ち合わせがなかった。このタイプの経営者にとって何よりも重要な成果は、独創性というようなフワフワしたことではなく、ずっしりと手ごたえのあるインパクトなのだと思う。いちばん手ごたえがあるのは、なんといってもスケールのデカさ。1を100にも1000にも1万にも10万にもしてやるぞ、という話である。スケールがデカいからこそ、世の中を変え、人びとの暮らしに影響を与え、それを経営者として実感することができる。

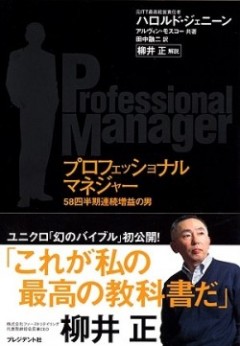

この本の巻末にはファーストリテイリングの柳井正さんとソフトバンクの孫正義さんの対談が載っている。このお二人もまた、レイ・クロックと同様に、スケール志向の経営者である。とにかく事業をデカくして、世の中にインパクト与え、人びとの生活を変える。むき出しの野心といえばそうなのだが、経営者としてのストレートなモチベーションである。

勝ち負けのモノサシがはっきりしているクロックは、プロセスの美学などにはこだわらない。クロックは子供のころ学校が退屈でしかたなかったクチだが、唯一の例外がディベートだったという。みんなの注目を集め、「自分側の論理に引きずり込んでいく感覚」にシビれていた。ディベートは、PRO(賛成)かCON(反対)かを議論して勝敗を決める競技であり、聴衆を説得すれば勝ち。「喫煙は撲滅されるべきか否か」というディベートに参加したレイ少年は、例によって少数支持側にまわり、「喫煙支持派」につく。自分の意見の中身はどうでもいいのだ。少数派意見を支持してディベートで勝てば、インパクトがある。それが彼の狙いだった。もちろんこのディベートでもレイ少年は難なく勝利を収めている。

話を「デカいことがスキ」に戻そう。ブレント・キャメロンという店舗設計の代表が、あるとき通常規模のマックの店舗を維持するほど集客が見込めない立地向けに、「ミニマック」を展開するというプランを提唱した。要するに、小型のマクドナルドである。クロックは、こんなチマチマしたアイデアには我慢がならない。「デカいことが大スキ」なクロックにとって、たとえ立地条件からして「合理的」であったとしても、座席が38しかない店とか、席自体がない店などは「あり得ない!」のである。

しかし、ミニマックのプランはクロックの意に反して成功した。それなりに合理的な戦略だったわけである。しかしながら、ミニマック・プロジェクトはすぐに打ち止めになる。なぜか。担当者がクロックの反論を聞くのにうんざりしてしまったから、というのがその理由だった。当のクロックはこう言い放っている。「後悔はしていない。なぜならミニマックはその後、標準規模のマクドナルドに姿を変え、大いに賑わっているからだ」。

クロックはこれでも気持ちがおさまらず、改築と座席を増やすキャンペーンをひたすら繰り広げた。「私が80席必要だと思ったところには50席しかなく、私が140席必要だと思ったところには80席しか置いていなかったからだ」というのが彼の主張。「思考のスケールが小さいと、その人自身も小さいままで終わってしまう」というのが彼の信念だった。

彼も経営者である。140席あれば、昼時に全席埋まるのは1時間半だけで、それ以外は半分以上空席になることも認めている。それでも「ビジネスは施設を目いっぱい使って拡大していく」という考え方がとにかくスキで、それだけは譲れない人なのだ。合理的で成果も上げたプランをつぶされたブレント・キャメロン以下、クロックの部下には、大将の意思決定に釈然としない向きも少なからずいただろう。しかし、このレイ・クロックの理屈抜きのスケール志向がなければ、マクドナルドはマクドナルドであり得なかっただろう。