学者のセオリーより「俺」のセオリー

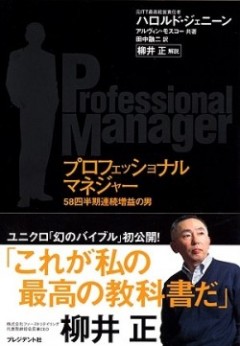

かれこれ四半世紀以上前の本である。本書の著者、ハロルド・ジェニーンはすでに故人、本書執筆当時に彼が経営していた巨大コングロマリット、ITTもすでに存在しない。しかし、「経営」という経営者の仕事の本質は変わらない。内容はまったく古びていない。率直かつ苛烈なメッセージ。プロの経営者の肉声がビンビン伝わってくる。経営者を志す人は絶対に読むことをおすすめする。この本を読めば、自分が経営という仕事に向いているかどうか、経営者を目指していいものかどうか、たちまちにしてわかるだろう。

国際企業戦略研究科教授

楠木 建

1964年東京生まれ。1992年一橋大学大学院商学研究科博士課程修了。一橋大学商学部助教授および同イノベーション研究センター助教授などを経て、2010年より現職。専攻は競争戦略とイノベーション。日本語の著書に、『ストーリーとしての競争戦略』(東洋経済新報社)、『知識とイノベーション』(共著、東洋経済新報社)、監訳書に『イノベーション5つの原則』(カーティス・R・カールソン他著、ダイヤモンド社) などがある。©Takaharu Shibuya

のっけに出てくる「セオリーG」という話がいきなりビリビリくる。要するに「セオリーなんかじゃ経営できない」という話である。経営はやったことがない(今後もやる予定はまったくなし)が、経営について利いた風な口をたたいている僕のような口舌の徒(世の中の超間接業務要員、ありていにいってゴクツブシ)にはシビれる話だ。

セオリーGのGは、ジェニーンのG。つまり「セオリー・俺」である。ご存知の方も多いと思うが、これにはちょっとした背景の説明がいる。全盛期の半ばにダグラス・マクレガーという経営学者がいた。彼が提唱した「セオリーX・セオリーY」は一世を風靡した。簡単にいえば、前者は「人は本来サボりたい生き物である」という性悪説の経営で、後者は「人は本来すすんで仕事したい生き物である」という性善説の経営。ま、「セオリー」というほどのものではなく、経営の前提となる人間観の違いを捉えた話として理解するのが適切だろう。

XとY、どちらの前提に依拠するかによって、あるべき経営はまるで変ってくる。20世紀前半までのセオリーXの前提は過去のもので、これからはセオリーYの立場に立った経営が求められる、というのが当時のマクレガーの主張だった。

ところが、しばらくたつと、これにかぶせる形で「セオリーZ」というのが出てきた。1970年代の日本的経営ブームの流れと重なってベストセラーとなったウィリアム・オオウチ(日系3世のアメリカの経営学者)の『セオリーZ』の主張である。当時はいまの中国のように、日本経済は青春真っ只中の伸び盛りにあった。自動車、カメラ、テレビなどが怒涛のようにアメリカに輸出された。それまでは低コスト・低価格の象徴だった「メイド・イン・ジャパン」が、その優れた品質を武器に、「ハイテク分野」でも米国市場を席巻した。元気いっぱい、伸び盛りの日本企業からの挑戦を受けて、米国企業はタジタジとなる。

アメリカから見た日本企業のマネジメントの「不思議な特徴」は、いつの間にか「日本的経営」として注目されることとなった。チームワークを支える和の精神、所属する企業への従業員のコミットメントと一体感、毎日朝礼で社歌を歌う、職場全員で旅行、秋には家族も一緒に運動会。会社は「家」であり、組織は「家族」。

今から考えれば、日本企業が当時の文化的、時代的文脈の中で自然にやっていたことが、普遍的に有効な経営モデルとして安易に強調されすぎているように思う。しかし、当時の日本企業(とくに製造業)の勢いを考えれば、セオリーZにはそれなりの説得力があった(余談開始。いまの時点で青春真っ盛りの中国企業に関しては、中国という国に固有の条件や特徴についてはありとあらゆる話が飛び交っているが、「中国的経営に学べ」という議論はあまりない。「サムソン式経営に学べ」という話はあっても、「韓国式経営」という言葉はあまり聞かない。韓国人の経営学者で、いまはシンガポール国立大学で教えている友人のセジン・チャンさんは、「『韓国的経営』なんていうものはそもそもないし、シンガポールでも『シンガポール的経営』という言葉を聞いたことはない。『日本的経営は是か非か』とか『日本企業のものづくりは大丈夫か』とか、日本という国を単位にこれほど活発に経営が議論されている国は日本だけではないか」と言っていた。ことほど左様に、「日本」というのは、その中にいる日本人にとってはわりと濃い文脈を持つ国だといえる。考えてみれば興味深い傾向だ。この傾向にはイイところとわりとヨクナイところがあると思うのだが、それについてはまた機会があれば改めて僕の考えを話してみたい。余談終わり)。