[2]好き嫌いの激しい人

レイ・クロックは仕事を心底楽しんでいる。子供が好きな遊びに熱中しているかのようだ。当時のアメリカの国民的な娯楽はなんといっても野球だったのだが、クロックは「野球をして得るのと変わらない喜びを仕事からも得ていた」と書いている。

50代でマクドナルドに出会うまで、クロックはセールスマンを生業とし、たまにバンドマンをやったりしていた。大成功までの長過ぎる回り道である。しかし、そのころから彼は仕事をひたすら楽しんでいた。母親からおそわったピアノの腕は相当なもので、営業の仕事に嫌気がさすと、当時流行っていたチャールストンのバンドに入って、縦縞ジャケットにカンカン帽というという格好で演奏したりもした。ちなみに彼の最初の妻、エセルは、このときの常連客である。

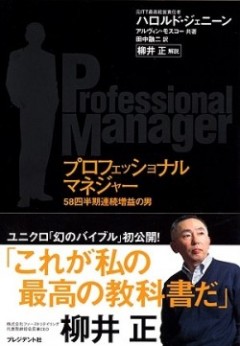

[著]レイ・A. クロック,ロバート・アンダーソン[監修・構成]野地 秩嘉[翻訳]野崎 稚恵[解説]柳井 正,孫 正義

(プレジデント社)

マイアミのナイトクラブでピアノを弾いて暮らしをたてていたこともある。ごく短期間の仕事だったが、このクラブがどうやって密輸酒を売っていたか、どうやってより多くのチップを獲得したかなど、クロックは具体的な詳細を覚えていて、まるで昨日あった出来事のように書いている。

この本は全編「どうだ、俺の話、おもしろいだろう?」というクロックの「話したくてたまらない」モードで書かれている。マクドナルドを創業し、いざフランチャイズビジネスをスタートしようというとき、クロックがあまりに夢中になって話すので、彼の元秘書であったマーシャル・リードは「あのときはクロックの頭がおかしくなったのかと心配した」と語っている。

マクドナルドのビジネスのなかでクロックがいちばん好きだったのが、メニュー開発と店舗開発だった。本の中でも何度となく話が出てくる。そうした仕事の実際を知らない僕にしてみれば、正直なところ、何がそんなに面白いのかいまひとつついていけないのだが、「だって、スキだからスキなんだよ!」という思いだけはビシビシ伝わってくる。

レイ・クロックは、マクドナルドで成功してから、サンディエゴ・パドレスという野球チームを買収する。観客が楽しめるようにとエレクトリック・ワンマンバンドを設置し、現金つかみ取りのようなイベントをやったり、ポップコーンやクッキーを販売するなどのアイデアを次々に打ち出す一方で、幹部スタッフの給料を上げ、選手も補強するなどして強いチームをつくった。その結果、来場客はうなぎのぼりに増え、窮乏していた球団が息を吹き返した。

クロックはこの成功を満足げに振り返りながら「パドレスのオーナーになったことは、概して非常に価値のあることだった。なかでも、サンディエゴの進取の気性に富む精神を発見できたことがいちばんの収穫だった」と悦に入っている。それは結構なのだが、この人、実はサンディエゴ・マリナーズというホッケーのチームも買収していて、そちらの方はあっさり手放している。「ホッケーゲームにあまり関心を持っていなかった」というのである。単なる好き嫌いである。無名のときも、成功してからも、ひたすらスキなことをやっているのがレイ・クロックという人だ。「マネジャーは自己犠牲をもって旨とする」といつも自らを戒めているハロルド・ジェニーンと正反対である。

好き嫌いの話でいうと、この人は、大金持ちになってから、かの有名なマクドナルド子供基金をつくるなど、さまざまな慈善活動を行っている。しかし、大学だけは意地でも支援しないと公言していた。なぜですかと問われると、「学生は金儲けについて何も学んではいない」「学士号だらけで肉屋が少な過ぎる」(そりゃそうだ…)「インテリが嫌いなんじゃない、インチキなインテリが嫌いなんだ」と、イチャモンに近い答えを返している。そうかと思えば、「私には博士号がある。ダートマスカレッジが私を人文学の名誉博士にしたのだ」と自慢する。まったく理屈もなにもあったものではない。この大いなる「矛盾の自己肯定」に、創業経営者に特有の強さがみてとれる。

クロックがマクドナルド兄弟をはじめて訪れたのが1954年、この本を書き終えたのが1977年。その後亡くなる1984年まで、クロックはマクドナルドのために働き続けた。クロックは死ぬまで大好きな仕事をやめることができなかったのだ。いい加減にしてくれと夫人に懇願されながらも、メニュー開発や不動産開発を嬉々として続けていた。彼の頭の中には「引き際」などという文字はなかった。仕事に対する異常なほどの愛情と執着、理屈抜きのスキスキ精神がマクドナルド帝国の基盤にあった。