死ぬか、逃げるか

一体なぜ、隊内で見つかって咎められる危険を冒してまで持ち込んだのか。そこには渡辺の戦争への嫌悪と、諦念と同時に抱く生への執着があった。

「軍隊に入ったということは、僕にとっては二つしか選択肢がない。一つは死ぬこと、もう一つは脱走すること、逃げることだ。脱走するときに米兵に英語で何て言ったらいいか、降伏するところで何という言葉を使えばいいかと。だからポケット・イングリッシュ・ディクショナリーがないと困る。何とか脱走して、一冊の字引を手にして、米軍と話をして生き延びるという選択しかなかったんだからね。

うまく脱走ができれば、捕虜収容所に入って、三年は入れられるだろう。その間に繰り返して読んでもいいなるべく薄い本が要る。それがこのカントの『実践理性批判』ですよ。これがあれば何度読んでもいい、事実この本、ぼろぼろになるまで読んだんだから。これを軍隊でどうやって隠すか。それは個人用の枕だ。枕は一人一人によこすんだ。どこへ行っても戦地で持って歩くんですよ。その枕の中は、わら束だ。その中にちょっと隅をあけて、突っ込んでおいた。それを持って歩いていた。だから、この『実践理性批判』というのは、僕にとっては大変懐かしいんだ」

木製の弾丸でアメリカ軍に勝てるはずがない

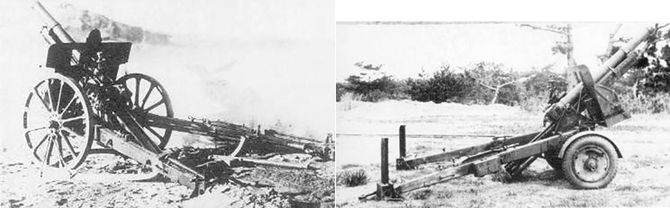

陸軍砲兵連隊で渡辺が配属されたのは、「十糎榴弾砲」という大砲を扱う部隊だった。十糎榴弾砲は、この時期の砲兵の主火器として配備されていたもので、現在も陸上自衛隊土浦駐屯地武器学校の火砲館には、当時の実物が展示されている。

口径はその名称の通り、一〇五ミリと約一〇センチ、砲身は全長約二メートルで重量は三四三キロ、放列砲車重量は一五〇〇キロに達し、一〇キロ強の最大射程があった。だが戦争最末期、もはや物資不足は限界に達しており、武器弾薬も尽きかけていた。それを糊塗しようとする陸軍の内実なき精神主義に、渡辺は戦前日本の病理を見たという。

「勝てるわけがないわな。あの米軍の前で日本軍は何もないんだから。丸腰だよ。僕は十糎榴弾砲を使う砲兵だった。直径一〇センチの弾だ、こんなでかいもの。その弾は木の弾なんだ。〔米軍の〕相模湾上陸作戦を邀撃するというのが僕らの使命だった。それで俺は上官に聞いたよ。『上がってくる敵軍に、木の弾じゃどうにもならないんじゃないですか』と言ったら、『いや、その時になると実弾が配給される』と上官は言う。ところが最後まで、戦争終わるまで実弾の配給はなかったね。そんな戦争で勝てるわけないよ」