父親の言葉から見えてきた哲学の本質

以来、髙橋さんは父親の介護を続けながら、哲学書を盛んに読むようになった。

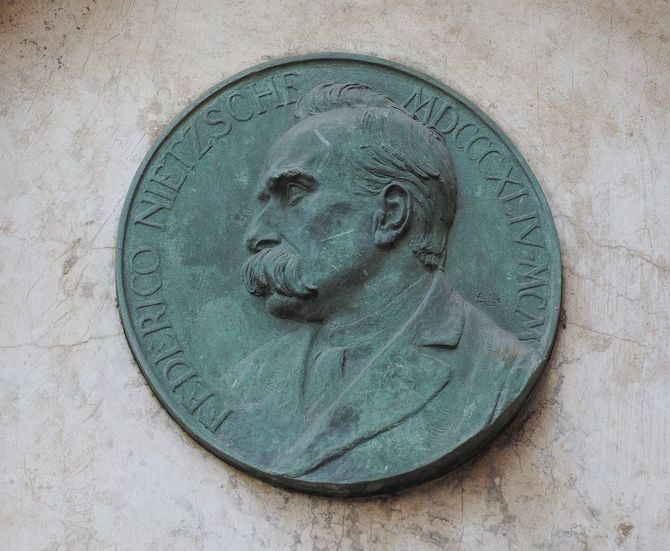

〈一瞬一瞬に存在は始まる。それぞれの「ここ」を中心として「かなた」の球はまわっている。中心は至るところにある。永遠の歩む道は曲線である〉(ニーチェ著『ツァラトゥストラ』手塚富雄訳、中公文庫)

〈再現(模倣)することは、子供のころから人間にそなわった自然な傾向である〉(『アリストテレース詩学・ホラーティウス詩論』松本仁助、岡道男訳、岩波文庫)

〈私が『私はそれを覚えている』と正当に言う場合、そこで起こっていることはきわめてさまざまでありうる〉(『哲学的文法――1 ウィトゲンシュタイン全集3』山本信訳、大修館書店)

父の介護をするまで、こうした哲学者たちの言葉は「何が言いたいのかよくわからなかった」と髙橋さんは語る。だが、認知症の解説だと思うと理解できる。もしかすると哲学者というのは多かれ少なかれ認知症のような気がしたという。

父親のことだと思えばヘーゲルは理解できる

例えば、高齢者用のパスが見つからず、どれだけ一緒に探しても「あるはず」と言い張る父。その出来事から髙橋さんは存在論について考える。

〈純粋な有〔あるということ〕がはじめをなす。なぜなら、それは純粋な思想であるとともに、無規定で単純な直接態であるからであり、第一のはじめというものは媒介されたものでも、それ以上規定されたものでもありえないからである〉(ヘーゲル著『小論理学(上)』松村一人訳、岩波文庫)

ヘーゲルのこのような難解な文章も、パスを「ある」と言い続ける父親のことだと思って読み解くと、〈驚くべきことにすっと理解できた〉と髙橋さんは書いている。

〈物事のはじめにあるのは「ある」ということなので、「ある」は無前提に「ある」。「ある」は「ある」ことの他に規定のしようがなく、「ある」は「ある」としか言いようがない〉

そう父の言葉を解釈し始める論考を読んでいると、こちらもなにやらおぼろげに意味がつかめていくから不思議だ。