とんでもない命の無駄遣いも、ある意味「合理的」だった

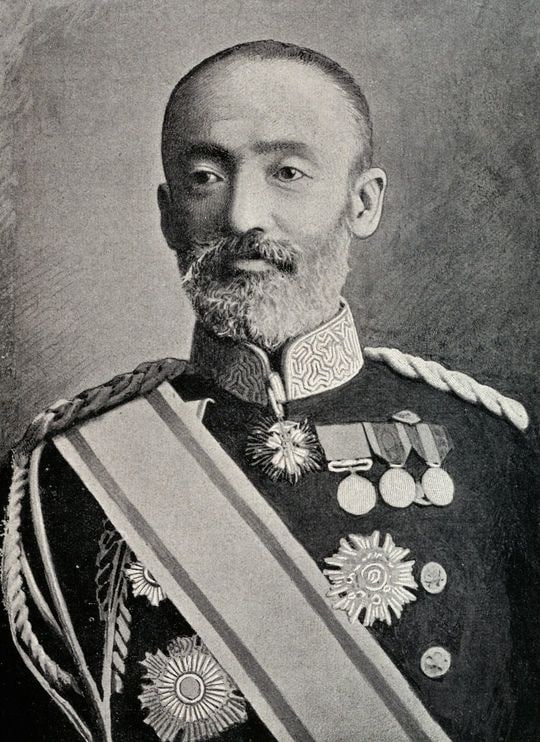

【佐藤】では、乃木はどうして相手に返り討ちに遭うのが明白な、無謀な攻撃を繰り返すような指揮を執ったのか? 実は彼には、効率的に敵を攻撃できる「弾」がありませんでした。だからといって、旅順攻略の命を受けた以上、指をくわえて見ているわけにはいかない。そうした状況に置かれたリーダーには、「肉弾で突っ込む」という結論しかなかったのです。

【池上】相手が堅牢な要塞に籠っているわけですから、こちらから動かなければ、それはそれで味方の消耗が大きくなってしまう。

【佐藤】今ある資源、残された時間という制約の中で、何としても敵の要塞を落とさなくてはならない。そう考えると、白襷隊という戦法は、決して突拍子もないものではありません。人間は、情報や手立てが限られた中でも、「合理的に」行動しようとします。そういう「限定合理性」が支配する下では、乃木の判断は選択肢として正しかったとさえ言えるでしょう。

【池上】大局的に見れば、とんでもない命の無駄遣いなんだけれども、それとは異なる合理性がルールの現場では、愚かと切って捨てられて終わり、という行動ではなかった。重要な視点だと思います。

【佐藤】しかも、これは、いったん始めると止めるのが難しい。撤退すれば、今までの屍がそれこそ全部無駄になってしまいますから。

【池上】投資したけれど回収できないサンクコスト(埋没費用)になってしまう。

【佐藤】幸か不幸か、とあえて言いますが、日露戦争では白兵攻撃を続けた結果、最終的に日本は大国ロシアに勝利するわけです。だから、結局サンクコストは発生しませんでした。

マンパワーで摑んだ日露戦争の勝利が、成功体験となって太平洋戦争に

【池上】「幸か不幸か」とおっしゃいましたが、日露戦争に劇的勝利を収めたことが日本を「誤解」させたのは事実です。

【佐藤】太平洋戦争のマレー戦では、爆破された橋などを修復するのが任務の工兵隊が、自分たちが川に入って肩に丸太を担いで「橋」になるようなことまでやりました。イギリス人やアメリカ人が考えもしないようなマンパワーを発揮して、シンガポールを陥落させたわけです。

その後、飛行場の奪還を目指したガダルカナル島の戦いで手痛い敗戦を喫し、戦況が変わっていくのですが、あれも限定合理性の視座を置くと、日本軍の行動は「理解」できるのです。大本営もメンツがあるから、退けなどとは口が裂けても言えない。現場も進撃あるのみだ、という雰囲気になっている。さりとて、一斉攻撃を仕掛けたら、即座に全滅の可能性がある。そこで、「逐次戦力投入」で、戦力を小出しにしながら状況の打開を図ったんですね。

【池上】大量の餓死者まで出すような消耗戦を繰り広げたのですが、結局は圧倒的な戦力を誇るアメリカの前に、なす術もなかった。

【佐藤】でも、そういう犠牲を重ねたからこそ、「転進」の大義名分が生まれたのも事実なのです。

【池上】最初からそこまでシナリオを描いたのではないでしょうけど、当時の軍部にとっては、十分「合理的な」行動だったことになります。裏を返すと、限定合理性に則って判断し行動することが、時にどんなに恐ろしい結果をもたらすか、ということを如実に示しています。