畠山家と足利将軍家の跡継ぎ問題で幕府が真っ二つに

どちらが家督を継ぐべきかを議論した末、幕府側が支持したのは甥の政長側でした。一方の義就は、謀反人と認定され、討伐の対象になりました。それでも、義就は、自分の名誉を守るため、懸命に戦いました。

応仁の乱に登場してくる武将は、みな軍事面では平凡です。ですが例外的に畠山義就は、戦上手でした。その様子に目を付けたのが、山名一族の長で、当時の幕府に大きな権力を持っていた山名宗全(一四〇四~一四七三年)です。ねばり強く戦う義就を見て、「こいつは使えるな」と思った彼は、「山名は義就を支持することを決めた」と宣言します。

困ったのは、政長です。山名宗全が義就を支持するのならば、自分はどうなるのかと不安になった彼は、三管領であり、幕府内で山名と対抗できるだけの力を持つ細川勝元(一四三〇~一四七三年)に、「自分を支持してくれますよね?」と詰め寄った。勝元は、「もちろんあなたを支持しますよ」と賛同します。ここで、幕府内に、畠山義就を推すグループと、畠山政長を推すグループが誕生します。

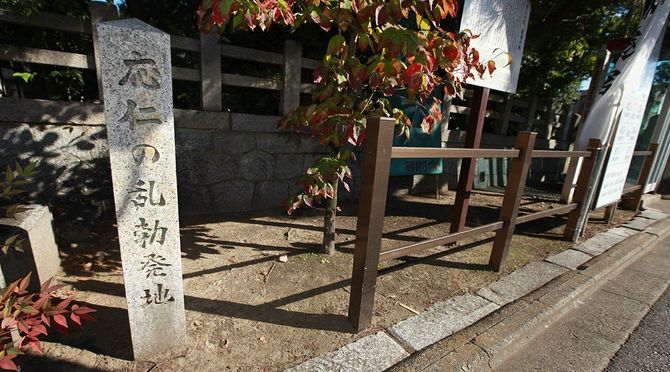

この畠山家と足利将軍家の跡継ぎ問題によって、室町幕府は、細川勝元が率いる東軍と、山名宗全率いる西軍に真っ二つに割れました。両者の争いは、京都で十一年間の長きに渡って行われ、気が付いたら京都は焼け野原になっていた。これを「応仁の乱」と呼びます。

応仁の乱の本質は「誰が幕府の運営をするか」を巡る権力争い

教科書などでは、非常に複雑な人間関係で説明される応仁の乱ですが、この解釈の問題点は、両軍が何を求めて戦っていたのかがハッキリしない点です。

では僕はどう考えるか。僕は応仁の乱の本質は「誰が幕府を運営するか」を巡る、権力争いだったのだと思います。平凡すぎますか? まあ聞いて下さい。

改めて考えてみたいのが将軍の地位についてです。以前、将軍職は「私がやります!」「いや、私が!」と人々が奪い合う華々しい地位でした(たとえば、くじ引き将軍義教の兄弟、大覚寺義昭は将軍の座を狙って運動し、討たれています)が、応仁の乱前後の将軍職というものは、さほど魅力的なものではないし、何といっても義教が暗殺された影響か、将軍自体の影響力も失墜していました。だから、将軍家の跡継ぎ問題などはどう転んでも幕政に変化をもたらすものではなかった。