子どもの花粉症が増えている

昔に比べて、子どもの花粉症が増えています。環境省の「花粉症環境保健マニュアル2022」によると、1998年から10年ごとの調査で、花粉症の推計患者数は約10%ずつ増加し、現在は42.5%です。全国民の4割以上が花粉症というのは、ずいぶん多いですね。

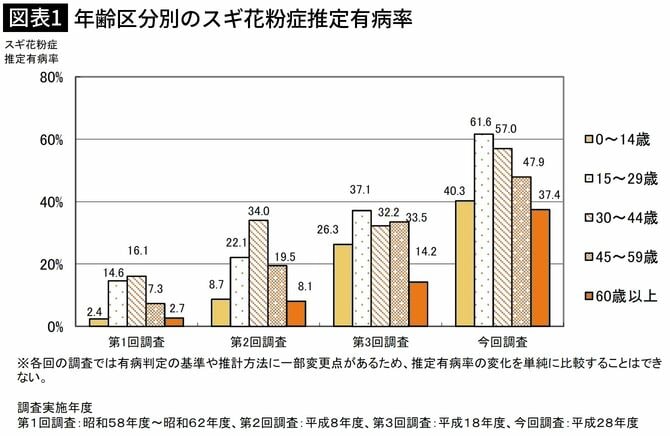

中でも若い人の有病率が上がっています。昭和58〜62年と平成8年の調査で一番多い年齢帯は30〜44歳でしたが、平成28年には15〜29歳が最多となり、3人に2人くらいの割合で花粉症です(※1)。

実際に小児科医として診察していても、小さな子が花粉症になることは増えていると感じます。以前だとまず風邪でしたが、両親にアレルギー歴があり、どうみても花粉症という子が3~4歳でもみられます。つらい症状があると、毎日の生活はもちろん、遊びや勉強やスポーツにも差し支えます。目をかきむしって腫れあがり、鼻が詰まってずっと口呼吸をし、夜によく眠れないなどということも。子どもは自分でどうすることもできないので、保護者が早めに対策を考えてあげてください。

※1 東京都健康安全研究センター「花粉症患者実態調査」

政府広報オンラインで情報収集

さて、花粉症を起こす花粉は50種類以上ありますが、遠くまで飛んで多くの人に症状を起こすのはスギとヒノキで、スギによるものが圧倒的です。なぜスギ花粉症が増えているのか、しかもなぜ若い人に増えているのかはわかりません。

環境省の調査によると、スギ花粉症の有病率には「スギ花粉の飛散量」と「両親のアレルギー歴」が関係していました。つまり、アレルギーになりやすい体質を持つ人がたくさんの花粉に接触することによって、花粉症になるということは間違いないようです。

スギは北海道南部から九州にかけて広く植林されており、次に原因として多いヒノキも北海道と沖縄を除く各地に植林されています。他に樹木の花粉では、シラカンバ、ハンノキなど、草本ではカモガヤ、ブタクサ、ヨモギなどがあります。どの花粉がいつごろ飛散するかを知っておくと、対策を立てやすいですね。

もはや国民病といえるほど有病率の高い花粉症は、政府も環境省を中心に気象庁、林野庁、厚生労働省などと共に対策しています(※2)。花粉の少ない杉の植林、花粉の飛散予測の情報提供などをしたり、リーフレットやウェブサイトに情報を載せたりしています。こうした資料を活用しましょう。

※2 政府広報オンライン「政府の花粉症対策」