少女漫画に描かれた「親にわかってもらえない孤独」

【菅野】しかし当時は、自分自身が母娘問題の真っ只中だったので、ほとんど意識することはありませんでした。

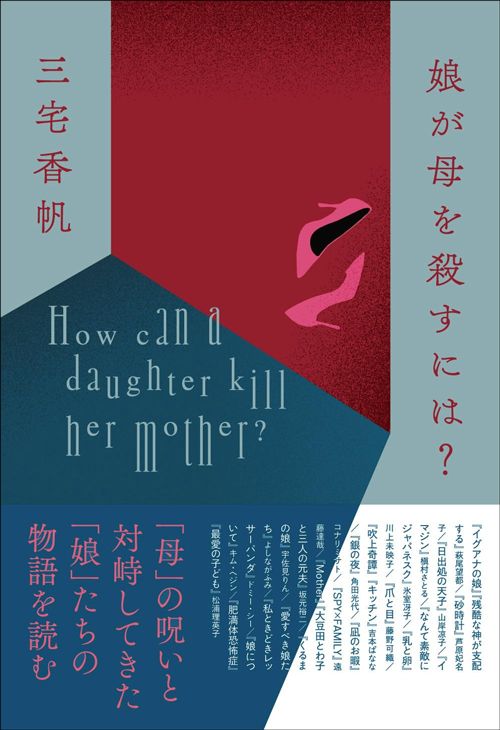

「自分はこういう読み方をしていたんだ」と気づいたのは比較的最近、『母を捨てる』(プレジデント社)を書いている頃でした。だから、三宅さんのご著書も衝撃的でした。

これまで母娘間で抱えていた個人的な苦しみを振り返りつつ、「これだけの作家たちがこの問題に挑んできたのか」と、改めて歴史的な文脈の中で俯瞰で見れたというか。70年代の方などは、どのような思いで読んでいたのでしょうね。

【三宅】気づかないうちに、救いになっていたと思います。たとえば、『娘が母を殺すには?』で私が例に挙げた萩尾望都先生の『ポーの一族』や山岸凉子さんの『日出処の天子』を、いまでいうBL(ボーイズラブ)のはしりとのようなものとして楽しんでいた読者もいたと思います。

しかし、こうした作品の根底には、「親にわかってもらえない孤独」のようなものがテーマとしてありました。作者が読者に伝えようとしたことがどこまで言語化されていたかはわかりませんが、無意識にはあったはずです。

【菅野】そうですよね。母娘問題に向き合ってきた作家や漫画家がたくさんいたという事実を、もっと歴史的文脈という渦とともに、改めてしっかりと捉えたほうがいいのではないかと考えさせられました。

【三宅】家族のようなものへの抵抗というのは少女漫画などではとてもよく描かれてきたテーマだと思います。それはやはり、女性や女の子たちが漫画に求めていた「欲望」そのものだったと思うんです。現実では家族とのつながりのようなものが強くなっているのに、毒親などを描いた作品が増えているというのも、そういう理由があるからかもしれません。

【菅野】漫画は女性や少女たちの欲望を体現する「写し鏡」なのかもしれないですね。

創作物で自分の生きづらさの原因に気づく

【菅野】私の周りを見ていると、やはり母親の呪縛から逃れたくても逃れられない女性がとても多いと感じます。母娘問題を描いたフィクションやノンフィクションがつねに一定程度売れているのは、やはり「苦しい」と思っている人がそれだけ多いからなのでしょう。

【三宅】若い世代にとっては、それだけ母親の存在感が大きいのでしょうね。毒親ものや母娘関係がベースにあるフィクションを読んで、自分の生きづらさの原因に気づくこともあるはずです。

漫画や小説などの創作物によって生きづらさの原因が「母親」にあることを知り、そこから信田さよ子先生の『ザ・ママの研究』や菅野さんの『母を捨てる』といった本にたどり着く。そんなルートがあってもいいと思います。

【菅野】私もそうした創作物で救われた1人なので、自分の表現を通じて何かしら世の中に「救い」や「解決策」を提示できたらと考えて発信しているんです。それは、かつて私自身が最も苦しかった時期にたくさんの「表現物」によって勇気づけられ、救われたところが大きいからなんですよ。

三宅さんのご著書『娘が母を殺すには?』も、母娘問題に悩む人たちに届くことを切に願っています。